Консультативная психология и психотерапия

2012. Том 20. № 4. С. 128–163

ISSN: 2075-3470 / 2311-9446 (online)

Проблема языка в терапевтической и консультативной психологии

Аннотация

Общая информация

Ключевые слова: терапевтическая психология, психотерапевтический подход, язык, слово, символ, знак

Рубрика издания: Теория и методология

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Гулина М.А., Гулина М.А. Проблема языка в терапевтической и консультативной психологии // Консультативная психология и психотерапия. 2012. Том 20. № 4. С. 128–163.

Полный текст

Разве вещь — хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы,

а свободно выбирает, как бы для жилья,

ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело.

И вокруг вещи слово блуждает свободно,

как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.

О. Мандельштам. «Слово и культура».

Не обольщусь и языком

Родным, его призывом млечным.

Мне безразлично - на каком

Непонимаемой быть встречным!

М. Цветаева. «Тоска по родине».

Многие вещи определяют сознание

помимо бытия (перспектива небытия,

в частности). Одна из таких вещей— язык.

И. Бродский. «Поэт и проза».

Дискуссия о профессионализме в психотерапии началась с первых опытов использования психоанализа для лечения невротических пациентов. Возникновение новых, непсихоаналитических направлений в психотерапии в послевоенные годы, а также начало практикования психологического консультирования (конец 40-х годов прошлого столетия) еще более стимулировало дебаты.

Это ускоряющееся и углубляющееся развитие психологической помощи подтолкнуло формирование новой теоретической области, охватывающей разнобразные практики психоанализа, психотерапии и консультирования. Термин «терапевтическая психология» был предложен Л. Бреммером и Э. Шостромом [Brammer, Shostrom, 1968] как дисциплина, научно и системно описывающая теоретические и методологические основы различных психотерапевтических практик. Сравнительно недавно (конец 90-х) в Великобритании началось обучение и присуждение ученых степеней (магистр искусств, магистр психологии и доктор психологии) по еще одной новой дисциплине – «консультативной психологии», и эти программы очень востребованы зарубежными и британскими студентами.

Последние веяния в развитии теории психотерапии и консультирования – а это попытки создать интегративные подходы, обеспечив таким образом «плюрализм» в данной области – внесли некоторую растерянность в ряды как теоретиков, так и практиков. Часть профессионалов по-прежнему считает, что любая практика (психологическая помощь, обучение и т.п.) — это своего рода искусство, поэтому строгий научный подход к ней иллюзорен; другие, напротив, считают, что за любой практикой стоит (возможно, еще несформулированная) теория.

Мы полагаем, что теория практики необходима хотя бы потому, что ее наличие подразумевает осуществление профессиональной деятельности в соответствии с осознаваемыми (т.е. сформулированными) и предсказуемыми последствиями соответствующих действий. Профессиональными можно назвать те умения и навыки, которые обеспечивают максимально возможное и неслучайное соответствие между действиями и намерениями, целями действия.

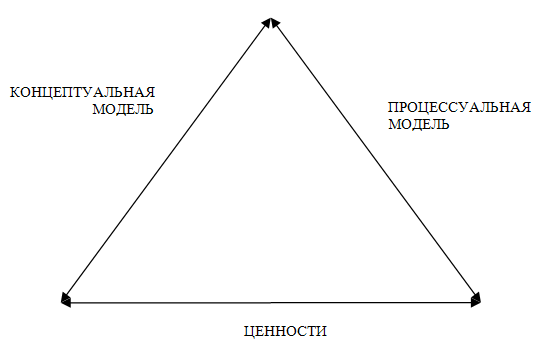

В свое время в контексте данной дискуссии о соотношении теории и практики в психотерапии нами была предложена следующая трехкомпонентная структура:

Рис. 1. Три компонента терапевтической и консультативной психологии [Гулина, 2001].

Заметим, что представленная на рис. 1 структура является своего рода гештальтом в смысле своей принципиальной неразделимости, хотя внутренняя взаимосвязь этих трех компонентов не всегда ясно сформулирована в конкретной теории или теории практики: например, ценности («Во имя чего?») конкретного терапевтического подхода могут быть неосознаны и/или недекларированы. Мы абсолютно солидарны с Ф.Е. Василюком, что «ценностная установка должна быть имманентным началом теории, должна войти в ее ткань» [Василюк, 2003, с. 185]. Или: «Тому, кто не познал науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред» [Монтень, «Опыты»].

Говоря о принципиальной неразрывности этой модели, мы осознаем, что в реальности всем знакомы факты изолированного существования отдельных компонентов этой структуры. Так в истории философских школ, где элемент педагогики, наставления был очень важен и ценен, можно найти примеры того, как психологическая помощь могла быть оказана именно и только на ценностном уровне, а концептуальные («Что?») и процессуальные («Как именно?») характеристики оставались за пределами внимания участников процесса. В относительно недавнем прошлом отечественной психологии терапевтические психологические теории существовали только как теории, методы же, репрезентирующие ту или иную теорию, фактически не были представлены в профессиональном сознании. Наше актуальное настоящее, наоборот, демонстрирует примеры неожиданно активного практикования новых методов, например, «сказкотерапии» или «расстановок» без потребности в осмыслении и концептуальном оформлении данного подхода.

Британский Центральный Совет по Обучению и Тренингу Социальных Работников - организация, которая имеет более, чем столетний опыт обучения консультированию самых различных групп населения - в своем уставе определяла консультирование как процесс, при котором «человек, берущий на себя регулярно или временно роль консультанта, открыто и определенно предлагает и соглашается посвятить свое время, внимание и уважение другому человеку или людям, которые временно будут в роли его клиентов» [CCETSW, 1990, р. 3]. Задача консультанта, в соответствии с этим документом, заключается в том, чтобы дать клиенту возможность исследовать, обнаружить и прояснить источники и пути, которые позволят ему жить более плодотворно и двигаться в сторону лучшего самочувствия.

Британское Психологическое Общество, которое состоит из пяти крупных подразделений, и одно из них - это отделение Консультативной Психологии, определяет консультирование как отрасль, имеющую своей целью «работу с клиентами над вопросами их психического здоровья и исследования скрытых проблем, которые могут порождать эти вопросы» [http://www.bps.org.uk/psychology-public].

Это очень широкие определения, из которых следует, что в консультировании могут использоваться разнообразные подходы и, кроме того, психологическое консультирование в рамках даже одного подхода будет отличаться в зависимости от области, где оно применяется.

На основе проведенного нами ранее сравнительного анализа различных «классических» и нескольких современных, «интегративных» терапевтических подходов [Гулина М.Ан., 2001; Гулина М.Ал., 2010] мы, отделив консультирование от других видов психологической помощи (таких, как, например, советы, рекомендации, информирование, обучение и др.), определили его «как направленное на понимание языковое («говорение — слушание», но состоящее из вербального, невербального и символического компонентов дискурса) взаимодействие, целью которого является трансформация скрытого потенциала психологического страдания человека (т. е. страдания от внутренних психологических причин) в усиление способности человека к развитию и укрепление его собственной индивидуальности»[Гулина М.Ан., 2001, с. 328]. Запрос на помощь в осуществлении данной трансформации исходит от Говорящего (клиент/пациент), который является субъектом и объектом этого процесса, и обращен к Слушающему (психолог-консультант, психотерапевт). В процессе данного взаимодействия, осуществляемого на основе равных, партнерских, отношений, происходит сопоставление («пассивная конфронтация», например) и, возможно, соединение (синтез, интеграция) двух качественно различных языков (Говорящего и Слушающего), в результате чего между ними возникает новая реальность, новый язык, который и является условием, основой и средой для возможных желаемых изменений. Неотъемлемой частью этого синтеза является и де-индентификация со старыми паттернами. В этом смысле в процессе консультирования и психотерапии изменяются оба партнера, поскольку происходит соприкосновение и трансформация различных уникальных жизненных и профессиональных опытов (чувств, мыслей, паттернов, ценностей и т. п.). Желаемым итогом процесса можно считать самоусиление обоих участников процесса. Именно поэтому – «обучаясь у пациента...», как заметил У. Бийон, а потом П. Кейсмент [Casement, 1985].

Обобщение проведенного нами сопоставления трех крупнейших теоретических направлений в терапевтической психологии [Гулина М.Ан., 2001, с. 328-333; Гулина М.Ал., 2010, с. 268-270] позволило утверждать, что первым общим для всех моделей концептуальным компонентом является понятие индивидуальности, понимаемой по-разному: в психоанализе это осознающая индивидуальность, в бихевиоризме — реагирующая, в гуманистической психологии — самореализующаяся. Вторым общим концептом являются взаимоотношения индивидуальности с реальностью, но в этом общем также можно увидеть различия. Так в психоанализе во главу угла ставится внутренняя реальность субъекта, а внешняя рассматривается чаще всего через призму проекций-интроекций субъекта. В бихевиоризме, напротив, декларируется отход от внутренних факторов во имя внешней реальности. В гуманистической психологии внутренняя реальность рассматривается как имманентно стремящаяся к реализации во внешней реальности.

Общим, универсальным процессуальным концептом для всех трех рассмотренных направлений является понимание (а не только объяснение) в значении вчувствования в опыт другого человека, различия же внутри этого общего концепта можно увидеть следующие. В психоанализе понимание пациента со стороны психоаналитика трактуется как отражение сознательных и бессознательных компонентов материала; в бихевиоризме под пониманием имеется в виду знание факторов, обусловливающих поведение; в гуманистической психологии это, главным образом, сопереживание (эмпатия).

Общим ценностным концептом для всех трех направлений является развитие потенциала индивидуальности. Различия же заключаются в том, что для психоанализа этот потенциал связан в первую очередь с развитием Эго за счет высвобождения из бессознательного заблокированных ресурсов; для бихевиоризма это достижение позитивного контроля над внешней средой; для гуманистического подхода в развитие вкладываются понятия становления (кем человек может стать) и самосовершенствования (как имманентно существующей тенденции развития человека).

Анализируя разнообразные определения психотерапии и консультирования, нетрудно их разделить на две большие (неравные) группы — концепты ВОЗдействия и ВЗАИМОдействия. Понимание психотерапии как воздействия (дача советов и рекомендаций, например) столь же (если не более) влиятельно и распространено, как и сходное понимание сущности психотерапии [Карвасарский, 1980; Рожнов, 1985; Бурно, 1989; Джрназян, 1989 и др.]. Например: «Психотерапия является областью терапии, а, следовательно, частью медицинской теории и практики влияния на психику больного» [Рожнов, 1985, с. 12]. По мнению С.С. Либиха «психотерапия представляет собой комплекс лечебных воздействий врача на психику больного или группу больных», где «основным инструментом является психическое воздействие, слово» [Там же, с. 58]. «Слово»?

Какое «слово»? То, мандельштамовское: «Слово – Психея»? Иоанновское, которое было «вначале»? Сартровское, которое «убивает»?

Во всяком случае, понимание «слова» как «воздействия на психику больного» осталось за спиной молодого Зигмунда Фрейда, осталось для последователей почитаемого им учителя Жана-Мартина Шарко, а сам он потратил почти десять лет практики работы с пациентами на то, чтобы постепенно уйти от гипноза к свободным ассоциациям. Это позволило ему открыть новую профессию – профессию слышать пациента, восстанавливая разорванное, фрагментированное, утраченное, искаженное травмой полотно его внутренней жизни.

Первое определение этого нового метода - «talking cure» («лечение разговором»), данное первой психоаналитической пациенткой «Анной О.», привилось и используется и по настоящее время («talking therapies» – так сказать, «терапия разговорного жанра»), но при этом в умах многих специалистов произошла любопытная инверсия этого понятия. То, о чем говорила (а Фрейд услышал) эта женщина, относилось к её говорению, а не терапевта (доктора Фрейда), который в первый раз в терапевтической практике перестал действовать как авторитет. Он увидел, что знание принадлежит не ему, а пациенту. Его следующая пациентка просто попросила его не прерывать её говорения своими вопросами. Симптомы исчезали.... И тогда закономерно возник вопрос: что эффективно в говорении пациента в присутствии психоаналитика?

Для анализа особенностей понимания роли Языка (языка как сказанного и несказанного; услышанного и неуслышанного; символического и буквального; вербального и невербального, причем последний не сводится только к «языку тела») в контексте психотерапевтического взаимодействия нами были выбраны те же, что и ранее, три наиболее крупные группы теорий, которые характеризуются ярко выраженным терапевтическим компонентом и оказывают наиболее сильное влияние на практику психологической помощи. Это психоаналитические (психодинамические) концепции, когнитивно-бихевиоральные и гуманистические. Сопоставление различных подходов, предлагаемое нами, ни в коей мере не носит оценочный характер, хотя, безусловно, они неравнозначны по своей теоретической и инструментальной разработанности в силу того, что создавались в разное время в различных исторических и культурных условиях, что естественно привело к использованию соответсвующих языков описания, связанных с особенностями конкретных научных традиций.

Символическая функция языка: точка зрения современного психоанализа

В работах самых последних лет своей жизни З. Фрейд главными открытиями психоанализа назвал следующие феномены: бессознательное, вытеснение, перенос, сексуальную природу неврозов, эдипов комплекс. Его строгие последователи, такие как, например, Ж. Лакан, считают, что со временем были утрачены главные живые моменты фрейдовского учения, а именно: инфантильность и сексуальность бессознательного. «Мы со своей стороны утверждаем, что технику нельзя ни понять, ни правильно применить до тех пор, пока не будут правильно поняты лежащие в ее основе концепции», — писал Лакан, поставивший своей целью вернуться «назад к Фрейду» [Лакан, 1995, с. 16].

Обзор современных направлений в психотерапии показывает, что идеи Фрейда были трансформированы (порой до неузнаваемости) в нескольких направлениях. Основное из них, наиболее искажающее смысл психоаналитического знания, — это буквальная биологическая интерпретация понятий «влечение» и «сексуальное». По меньшей мере начиная с 1920 г. — со времени опубликования работы «По ту сторону принципа удовольствия» — стало очевидным, что природа влечений человека имеет свою специфику и не может быть объяснена только принципом удовольствия. Введенное Фрейдом понятие влечения к смерти настолько не укладывалось в привычную дарвиновскую естественнонаучную парадигму, что некоторые последователи Фрейда восприняли ее как подрыв основ психоанализа: «Фрейд состарился». Постепенно амбивалентная и символическая природа бессознательных желаний становилась все более ясной для психоаналитиков: боль человеческого существования не относится к науке в узком («измерительном» и экспериментальном) смысле слова, поскольку невротические страдания человека оказались, во-первых, количественно неизмеряемы, во-вторых, частично недоступны наблюдению в силу работы вытеснения и, кроме того, они являются неизбежным порождением цивилизации, то есть социально обусловлены. Последнее выражается и в том, что симптом оказывается связан с адаптацией к ближайшему окружению и к обществу, которое вырабатывает ограничения для либидо; и в том, что ближайшее окружение и через него общество накладывают стигматы на ребенка, именно поэтому целью психоанализа как процесса является прояснение скрытой истины субъекта (понимаемой чаще всего как бессознательное, т.е. вытесненное желание), которая была в свое время принесена в жертву адаптации к обществу, родителям, сверстникам, значимым фигурам.

Другими словами это бессознательное желание не является чем-то, принадлежащим только субъекту: работы З. Фрейда, М. Кляйн, Ж. Лакана, У. Бийона убедительно показали, что желание субъекта (иногда трагически, но всегда неизбежно) предопределено желаниями Другого - обычно матери. Оно частично предопределено еще до рождения ребенка тем уже существующим, но неосознаваемым языковым полем, готовыми бессознательными ожиданиями и установками относительно будущего ребенка, в которые он вступает как объект (и позже – как субъект) этих ожиданий. Это желание не является тайной (головоломкой) само по себе, как это виделось в начале развития психоаналитической теории и практики; это тайна (волшебство) сочетания слов, за которыми для говорящего пациента стоит уникальный (абсолютно единственный, но часто неслышимый им самим) смысл. Это почти очевидно, когда человек произносит «мама», но менее очевидно, когда он говорит, например, «любовь», «тревога», «сон». Пожалуй, только поэзии мы оставляем право на эту единственность использования слова, на силу неслов (пауз, ритма) и волшебство сочетаний и резонансов.

Кроме того, согласно Ж. Лакану, бессознательное желание не имеет отношения к реальному модусу бытия, а только к символическому и воображаемому. Поясним, что под реальным им подразумевается то, что происходит независимо от субъекта и игнорирует его, т.е. субъект не имеет к этому доступа в отличие от символического, проявлениями которого и занимается психоанализ. Именно как символическое должны пониматься и бессознательное, и перенос, и влечение к родителю противоположного пола, и влечение к смерти. И именно язык, слово, в частности, вводит само понятие смерти, а также либидозной связи в широком смысле этого слова в сознание человека. Примерами последней могут быть явления психоаналитического переноса, любви к деньгам, ненависти к диктаторам, невротического избегания брака, поиска и создания мучителя – этот ряд бесконечен, но его символическая функция для субъекта и является той тайной его говорения во время сеанса, в которую вслушивается психоаналитик.

Безусловно, говоря о символическом, нельзя забывать о другом его значении – культуральном – которое показал, например, сам З. Фрейд в своих виртуозных интерпретациях с использованием латинского и древнегреческого языков, и что довел до максимального развития К. Юнг в своей теории архетипического. Э. Джонс [Jones, 1916] отличал «истинный символизм» от символизма «в широком смысле этого слова». Истинный символизм рождается из интрапсихического конфликта, другими словами, только то, что вытеснено, может быть символизировано, и этот процесс (обе его части: вытеснение и символизация) протекают совершенно бессознательно. Символизация – это первичный процесс (в терминологии З. Фрейда), и он доминирует в бессознательном мышлении. Это репрезентация влечений или замещение их. Сновидения, образование символов, включая симптомы – это глубоко личные, индивидуальные конструкты, значение которых может быть понято только в контексте опыта данного человека.

Ж. Лакан неоднократно подчеркивал опасность сведения психоаналитической теории к различного рода банальным истолкованиям типа «рефлекторной дуги» теми «последователями» теории Фрейда, которые «не отдавали себе отчет в откровенно мифическом характере ее содержания» [Лакан, 1995, с. 17]. При этом «мифическое» («мифологическое»?) для Лакана приобретает самый высокий смысл в связи с тем, что вербализацию пациентом своего травматического опыта он рассматривает не как некий механический поведенческий акт отреагирования, как иногда интерпретируют самую известную цитату из его работ «бессознательное структурировано как язык». «...Припоминание является не просто воспроизведением прошлого, но, самое главное, актуализацией его в речи», это предполагает, что пациент «перевел его в слово, а точнее, в эпос, с которыми он связывает теперь истоки своей личности» [Лакан, 1995, с. 25]. И происходит это всегда по типу проживания на сцене драмы (которая может происходить как в настоящем, так и иметь характер «высокого» мифа о прошлом времени), предполагающей присутствие многих «других»: «не только хора, но и зрителей». Аналогично этому для того, чтобы бессознательное стало подобным мифом (любого жанра), необходимо присутствие аналитика, так как «только с места Другого открывается истина субъекта». То есть речь идет не о биологической памяти, не о мистифицированном осознании и понимании, не об амнезии симптома, а о припоминании как об истории. Здесь есть сходство с идеями П. Жанэ, которые Лакан принимал.

Сложность, неоднозначность этого припоминания прошлого заключается в том, что оно равно принадлежит и воображаемому, и реальному, не являясь ни истинным, ни ложным. В нем «на тонком острие достоверных датировок балансируют в неустойчивом равновесии предположения о прошлом и обещания на будущее. Будем категоричны: в психоаналитическом анамнезе речь идет не о реальности, а об истине, ибо действие полной речи состоит в том, что она упорядочивает случайности прошлого, давая им смысл грядущей неизбежности, предстоящей в том виде, в котором конституирует ее та толика свободы, посредством которой субъект полагает ее в настоящем» [Там же, с. 26]. Это принятие субъектом своей истории в том виде, в котором она была создана или воссоздана в обращенной к психоаналитику речи и была положена в основу психоаналитического метода. На основе этой беседы, подразумевающей ответ собеседника (который может выглядеть как вербальная тишина), как считал З. Фрейд, может и должна восстановиться непрерывность мотивации субъекта. Это дало полное основание Ж. Лакану определить бессознательное как ту «часть конкретного трансиндивидуального дискурса, которой не хватает субъекту для восстановления непрерывности своего сознательного дискурса... Таким образом, исчезает парадокс, неизбежно проявляющийся в понятии бессознательного, если относить последнее к какой-то индивидуальной реальности. Ведь разрешить этот парадокс, сводя бессознательное к бессознательным тенденциям, можно, лишь игнорируя опыт, который ясно показывает, что бессознательное имеет отношение к функциям представления и даже мышления» [Там же, с.28-29]. Психоаналитическая сфера, таким образом, представляет собой дискурс субъекта (или смысл, содержание, язык, контекст) в его самостоятельности.

Более прозрачное определение бессознательного также можно найти у Лакана: «Это та глава моей истории, которая содержит белое пятно или ложь, это глава, прошедшая цензуру. Но истина может быть найдена: чаще всего она уже записана в другом месте. А именно:

- в памятниках: таковым является мое тело, т. е. истерическое ядро невроза, где истерический симптом обнаруживает структуру языка и расшифровывается как надпись, которая, однажды будучи прочитана, может затем быть уничтожена без особого сожаления;

- в архивных документах, смысл которых остается непонятен, покуда не выяснено их происхождение: таковы воспоминания детства;

- в семантической эволюции: она соответствует моему запасу слов и особенностям их употребления, а также моему жизненному стилю и характеру;

- в традициях и даже легендах, где моя история облекается в героизированные формы;

- в следах искажений, которые возникают при согласовании с соседними главами фальсифицированной главы, чей смысл должен быть восстановлен нашим собственным истолкованием» [Там же, с. 29].

На наш взгляд, есть еще одно важное совпадение этих двух наук — психоанализа и истории: для существования этих обоих видов знания нужна некоторая временная дистанция, только тогда становятся очевидны детали и взаимосвязи событий, интерпретация которых не абсолютна, а зависит от величины этой дистанции и точки, откуда проводится интерпретация. Но анализ пациента – это не только и не столько изучение его истории, это слышание, узнавание «в лицо» его истории в данный момент его свободных ассоциаций, его трансферных фантазий. Интерпретация не должна рассматриваться и пониматься в отрыве от конкретного и уникального («здесь и теперь») процесса взаимодействия с психоаналитиком, в отрыве от времени и пространства, где осуществляется Говорение и Слушание. Это, по сути, феноменологический подход, что часто остается вне внимания теоретиков, которые вслед за когнитивными терапевтами повторяют, что пациент не является «пассивной жертвой своего прошлого». Уже в своих работах периода Первой Мировой войны, посвященных практикованию психоанализа начинающими докторами, Фрейд подчеркивал, что надо не приглашать пациента говорить о его прошлом, а позволить ему свободно ассоциировать, то есть отражать текущее состояние своего сознания.

Другим подтверждением мысли о том, что аналитический перенос (трансфер) – точнее, его анализ - является необходимым условием осознания пациентом себя, может быть факт становления и развития языка, а именно: как в истории культуры, так и в филогенезе ребенка местоимения «он» и «ты» предшествуют выделению «я». Подобным образом пациенту требуется время, чтобы в трансфере перейти от «ты» («Вы, терапевт, злой человек») к «я» («Это мой неправильно направленный гнев, о котором я раньше не знал»). И «прошлое» пациента в анализе, и его трансфер – это не «там и тогда», а «сейчас»: “рast in present”.

Не только психоаналитики, но и философы, лингвисты, психологи указывали на то, что знаковые, языковые коммуникации между людьми принципиально отличаются от других видов языков: машинного, языка животных. Так, Д. Пирс (1967) отделял индексальные знаковые средства от конвенциональных и подчеркивал, что именно последние характерны для человеческих коммуникаций. Он отмечал отход в человеческой культуре от дарвиновского закона «выразительных движений», так как знаки уже не являются «подлинными индексами», а создаются субъектом по правилам принятого в культуре и локальной субкультуре кода. Сходная идея ранее зародилась в работах М.М. Бахтина, который считал, что природа человеческих отношений коммуникативна, а не только познавательна в том смысле, что «сознание слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива» [см.: Волошинов, 1930, с. 17]. Позже углубление этой идеи позволило ему говорить о внутреннем диалогизме сознания вообще, об изначальной «ответности» всякого мышления и говорения [Бахтин, 1963; 1979].

Заметим, что такой субкультурой, о которой упоминает Д. Пирс, может быть и отдельно взятая семья: это соответствует идеям Ж. Лакана, А. Фрейд, М. Кляйн, а также было блестяще использовано в теории жизненных, в том числе семейных, сценариев К. Штайнера [Steiner, 1974], в теории драйверного поведения А. Калера [Kaler, 1987].

В этом опять видится параллель с развитием психоаналитической мысли: Дж. Брейер и З. Фрейд уже в работе с первыми пациентами констатировали факт, что говорение эффективно в психоанализе, но причина этой эффективности стала новой загадкой для психотерапевтов. Данный вид говорения следует отличать от известного и до эпохи психоанализа отреагирования в процессе говорения: например, ритуальный плач или телесная «дуга» истеричной пациентки – хотя и то, и другое несет определенный терапевтический эффект для человека. Размышляя над этим, Ж. Лакан, констатирует, что нет говорения без ответа, поэтому молчание психоаналитика также не существует для анализируемого, по крайней мере, пока существует психоаналитический перенос, поскольку психоаналитическая тишина является не менее красноречивым ответом, чем лекция в других стенах.

Только при условии «технической нейтральности» (термин О. Кернберга) психоаналитически ориентированных психотерапевта или консультанта может быть выполнена задача «услышать скрытую правду субъекта» в процессе его говорения. Причем эта «правда», «незнаемое знание» не принадлежит ни психоаналитику, потому что он искренне и убежденно не знает, ни анализируемому, потому что тот, говоря эту правду, до поры до времени не слышит и не ведает (что говорит) ее. Кроме того, эта правда представлена не в прямой форме, а через ряд символических означающих, которые, согласно фрейдовскому направлению в психоанализе, сугубо индивидуально зашифрованы и определены уникальным предыдущим опытом, согласно же юнгианским взглядам, носят более, чем это виделось Фрейду, общечеловеческий, кросскультурный, архетипический характер.

М.М. Бахтин не остановился на идее диалогичности сознания (а Ж. Лакан — на идее диалогичности бессознательного): он писал о монологизации, присущей всякому мышлению, отмечая, что по мере освоения чужих слов, начиная с услышанных ребенком слов матери, чужая речь в сознании имеет тенденцию деперсонифицироваться. «Чужие слова становятся автономными, присваиваются... сознание монологизируется... Затем монологизированное сознание как одно целое вступает в новый диалог (уже с новыми внешними чужими голосами)» [Бахтин, 1979, с. 365-366].

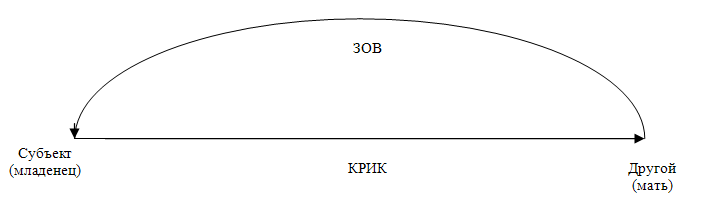

«Одно целое?» С психоаналитической точки зрения в этом видится упрощение, поскольку это точка зрения предполагает наличие неизбежного конфликта между «правдой» субъекта и давлением внешнего окружения, который порождает разделенность субъекта. Схематически начало этого процесса можно представить так, как это изображено на рис. 2.

Рис. 2. Начало формирования разделенности субъекта [Гулина, 2001].

Младенец обращает к окружающим крик — пока единственное средство сообщения, которое находится в его распоряжении, но именно Другой реагирует на этот крик, исходя из своей (возможно, очень ошибочной) интерпретации, и возвращает его младенцу в виде своего ответа, который и делает из этого крика зов, так как он возвращается, наполненным уже другим, принадлежащим не младенцу, а матери, содержанием, которое чаще всего основано на её бессознательной тревоге. Зов формируется на основе ответа Другого, т.е. исходит из бессознательного желания Другого. Так начинается формирование языка внутри этой пары, т.е. изначально ответ определен желанием, фантазиями, чувствами и мыслями, принадлежащим Другому. Эта разделенность позже и предъявляет себя вновь в ходе психотерапии. Окружающие никогда не знают, о чем кричит ребенок, и с самого начала возникает рассогласование между его неуслышанными желаниями и фантазиями окружающих на эту тему, которые он вынужден принять за свои. Степень этого рассогласования впоследствии определяет тяжесть симптомов. Иными словами, изначально «субъект разделен желанием Другого», точнее, говорящий субъект изначально разделен и находится в противоречии с собственными желаниями и интроецированными желаниями Другого в себе. Мы можем видеть позже - например, в клинических наблюдениях, - что эта разделенность порождает и амбивалентное поведение, и депрессивные расстройства; она лежит в основе раннего подавления, вызывающего истерическую симптоматику; определяет течение кризиса идентичности. Именно поэтому одним из определений цели психоанализа как процесса может быть следующее: «услышать желание Другого в пациенте».

Ассоциативное мышление может направить мысль читателя к идеям М. М. Бахтина, которые, как известно, были созвучны положениям теории Л.С. Выготского о социальной детерминации мышления и внутренней речи. Развивая идею П. Жанэ о том, что слово изначально представляет собой команду, обращенную к другому человеку, а затем перенесенную на себя и отделенную от действия, Бахтин рассматривает этот механизм как исходный в фило- и онтогенетических процессах овладения собственным поведением с помощью слова: «Средство воздействия на себя первоначально есть средство воздействия на других или средство воздействия других на личность» [Там же, с. 146].

Однако, речь идет не об этом или не только об этом, поскольку для психоаналитика все начинается раньше, чем для Платона, чем до «диалога с самим собой». Разделение субъекта начинается на уровне, когда еще ничего не названо, когда первичные процессы (образы и фантазии) еще не испытали силы вторичных процессов (слов, в частности). Не случайно в последние годы в отечественной психологии возрастает интерес к довербальной коммуникации в онтогенезе: так, например, А.Н. Кричевец (2012) путем и философских рассуждений, и путем анализа данных психологии развития показывает, что слово не может быть исходным носителем значения для развивающегося ребенка.

Возвращаясь к Л.С. Выготскому: он и его последователи считают, что знаковые коммуникации между людьми принципиально отличаются от «естественных» кодов, в первую очередь, целеполаганием. Кроме того, знаки рассматриваются как психологические орудия труда, в том числе как средства совместной деятельности субъектов коммуникации, целью которой является «перенесение» идеального содержания из сознания одного субъекта в сознание другого.

Современным представителям структурной лингвистики, к которой близок современный психоанализ в той своей части, которая касается обсуждаемого вопроса («что эффективно в говорении?») концепция «языка-знака» видится уже недостаточной: «То, к чему стремится речь в своей символизирующей функции, — это трансформировать субъект, которому она адресуется, установив его связь с субъектом, от которого она исходит, т.е. создав эффект означающего. Вот почему мы хотим еще раз вернуться к структуре языкового общения и навсегда покончить с понятием языка-знака, этим недоразумением, которое в данной области (курсив наш, имеется в виду психоаналитический дискурс — М. Г.) стало источником как взаимонепониманий в беседе, так и речевых изъянов» [Лакан, 1995, с. 66]. Код, например, который мы с привычной легкостью называем «язык пчел», с этой точки зрения не является языком именно потому, что в нем имеется жесткая однозначная связь между знаком и реальностью, которую он обозначает.

В свете положений школы Ф. Соссюра (а до этого – размышлений О. Мандельштама, позже – И. Бродского) о том, что знаки приобретают значение только по отношению друг к другу; благодаря пониманию того, что слово, знак в человеческом языке начинает существовать сам по себе, отделяясь от субъекта, объекта, времени и пространства и в то же время замещая их, символическая функция и субъективная природа языка получили новое звучание в психологии и лингвистике.

Во-первых, речь всегда заключает в себе ответ, поэтому человеческий язык создает ситуацию отношений, в которой передающий получает от принимающего собственное послание в обращенной форме: это не просто «нет говорения без ответа», но ответ уже задан самим желанием говорящего субъекта еще до того, как произнесено первое слово.

Во-вторых, язык оперирует различиями, он указывает на то, чем одно отличается от другого, но в то же время он нивелирует различия между конкретными объектами и создает непреодолимую дистанцию между словом и вещью, по выражению Ж.-П. Сартра, «слово убивает вещь». Отношения между речью и языком Ж. Лакан видит следующим образом: «По мере того, как язык становится все более функциональным, он делается непригодным для речи; получив же характер слишком частный, он утрачивает свою языковую функцию» [Лакан, 1995, с. 68]. В речи всегда есть некоторая избыточность, которая и делает ее речью. Эти соображения не отменяют конденсирующей функции речи, а именно: метафорической («у него золотые руки») или метонимической («он идет на парусе») форм существования языка. Однако, здесь речь идет опять-таки об отношениях между говорящим и слушающим, о контексте их временного совместного существования, а не о словесах и словечках.

В-третьих, в психоанализе речь определяется не тем, что сказано, а тем, что НЕ сказано, что было исключено из говорения: вытеснено механизмом невроза или почти безвозвратно уничтожено психотическим механизмом. В частности, этим слушание психоаналитика отличается от слушания просто желающего помочь. «Функция языка — не информировать, а вызывать представления. То, что я ищу в речи, — это ответ другого. То, что конституирует меня как субъекта, — это мой вопрос... я говорю о том, что было, лишь ввиду того, что будет» [Лакан, 1995, с. 69]. «Ответ другого» (в отличие от «реакции» механической или электронной информационной системы) подтверждает или уничтожает существование субъекта, в этом и заключается известная и декларируемая ответственность психоаналитика за свое речевое вмешательство в говорение анализируемого субъекта. По мнению психоаналитиков всякое неаналитическое речевое вмешательство — это внушение потому, что оно неизбежно воспринимается субъектом в соответствии со своей (т.е. субъекта) структурой (т.е. фактически оно начинает нести в субъекте определенную функцию, начинает менять его старую структуру и образовывать как бы новую систему координат. Оно так или иначе ведет к непризнанию субъектом его собственной реальности, а характер последующей за этим симптоматики зависит только от того, какая форма этого непризнания негласно санкционирована неаналитиком).

Итак, согласно основным постулатам теории Ф. Соссюра и её сторонников, оперируя словами, мы оперируем различиями и теряем прямую связь с объектом (который на самом деле всегда уникален и бесконечен), т. е. следствиями языка являются потери, он указывает на то, что что-то утрачено, чего-то не хватает. Объект, по Ж. Лакану, — это всегда утерянный объект, это переформулированное им понятие тех утрат, которые несет ребенок на стадии отделения от матери, затем — на стадии эдипова треугольника. И еще раз напомним, что речь идет о символической, а не биологической утрате, т.е. для каждого субъекта потерянные объекты имеют свои собственные единственные и неповторимые означающие, поэтому составлять «словари образов» (прообразом которых являются разнообразные «сонники») как означающих — это значит совершенно игнорировать психоаналитическое понимание бессознательного. В человеческой сексуальности основным является не биологический момент, а что-то, связанное с языком, какие-то черты означающего, которые есть у партнера. Так же и недающая нам (взрослым) покоя детская сексуальность, концепт которой по сей день вызывает столько сопротивления и разночтений, находится чрезвычайно далеко от биологической сексуальности и часто несет просто мифический, мифологический, фантазматический, как и многое в детском мышлении, характер. К этому можно добавить (вспомнить), что не все биологически взрослые люди преодолели эту детскую фантазматическую сексуальность и развили в себе ее зрелую, или неневротическую форму.

Двигаясь в наших рассуждениях от теории к практике психоаналитической работы необходимо отметить следующее. Во-первых, для психоаналитика человек — это страдающее существо, которое говорит о своих страданиях, не ведая об этом (не отдавая себе в этом отчета), но способ и структура говорения, сновидения, симптома отражает структуру бессознательного этого человека. При этом то, что он говорит, не в полной мере является тем, что он хотел бы говорить, субъект не является автором и «владельцем» бессознательного: точка осознания находится в том, кто слушает. Это парадокс, заключающийся в том, что происхождение текста идет от адресата, от того, кто слушает. Если слушающий хочет услышать и прочитать эти символически (через цепочки означающих) зашифрованные сообщения, то у него есть шанс это сделать. В других психотерапевтических подходах этот момент остался не отражен или не принят ни в теории, ни в практике консультирования.

Во-вторых, известным положением психоанализа, которое остается релевантным и для психодинамического консультирования, является то, что в процессе работы важно восстановить структуру желаний субъекта, при этом следует иметь в виду, что:

- желания говорящего субъекта подчинены закону символического, закону языка, а не биологии: например, никакая пища не удовлетворит орального влечения больного булимией, так как это влечение является символическим репрезентатором какой-то другой неудовлетворенной потребности; более того, можно сказать, что никакой объект полностью не удовлетворит влечения в силу того, что изначально потерянный объект утрачен навсегда, и лишь напоминает о себе через цепочки означающих;

- существенно различать воображаемое (галлюцинаторное), символическое и реальное удовлетворение желания;

- важно, как заметил Ж. Лакан, различать удовольствие как биологический феномен и наслаждение как символический феномен: в последнем компонент удовольствия может быть инвертирован в неудовольствие и даже страдание.

В-третьих, в понимании бессознательного как символического отчетливо проступает элемент отношений субъекта с самим собой (понимаемое как интернализированный образ Другого) и с объектами — воображаемыми, реальными, символическими. Это нетрудно проследить и во взгляде на природу нарциссизма (Эго-центрированная любовь), невротического конфликта, и в теории объектных отношений, и в теории привязанности. Именно отношение, а точнее – позиция («кому принадлежит знание: психотерапевту или пациенту?») может выступать как интегратор психотерапевтического процесса и в то же время являться качественным критерием отличия одного психотерапевтического подхода от другого.

В-четвертых, интерес психоанализа (и уважение психоаналитика) именно к различиям между людьми, к языку как не только к тому, что объединяет (безусловно, в языке есть почти непреодолимый «млечный призыв»), но и к тому, что разделяет (вспоминается высказывание У. Черчилля о том, что «американцы и англичане – это две нации, навсегда разделенные общим языком»), еще раз утверждает проблему индивидуальности в психологии. Возможно, наиболее характерной чертой терапевтической и консультативной психологии в ее лучших воплощениях является то, что это, прежде всего, психология индивидуальности, т.е. неповторимость и единственность участников процесса терапии оказывается не только этической, но и концептуальной ценностью. Это кажется очевидной позицией на уровне теоретизирования, но не обсуждается в клиент-центрированной терапии (например, «Как именно этот пациент проживает оказываемое ему подлинное уважение со стороны эмпатичного и конгруэнтного терапевта? Почему первый начинает второго ненавидеть или бояться, ведь второй его уважает?») или в когнитивно-поведенческой терапии, где преобладают обобщенные схемы для работы с определенными группами пациентов, что в своём крайнем проявлении имеет разработку компьютерных программ для тренировки когнитивных и эмоциональных изменений в домашних условиях.

В заключение отметим, что факт глубокого растворения психоанализа в культуре последнего столетия (что, кстати, является предметом не гордости, а беспокойства некоторых психоаналитиков, опасающихся, что психоанализ как метод помощи пациентам может «исчезнуть» в силу размывания его границ и заимствования его идей другими, более новыми направлениями) объясняется не тем, что он «эффективнее» или адекватнее, чем другие терапевтические подходы. Возможно, что одна из причин – это именно пристальное внимание психоаналитически думающего психолога к индивидуальности каждого пациента равно как и «непациента»: например, Гамлета, братьев Карамазовых, Леонардо да Винчи, А. Гитлера, М. Горького, Ф. Достоевского среди других «гениев и злодеев», по отношению к которым применялся автобиографический метода анализа.

Бихевиоральный подход к знаковым коммуникациям

Радикальный бихевиоризм часто упрекают в неправомерности переноса данных, полученных в экспериментах с животными, на закономерности поведения человека. Справедливости ради следует отметить, что Б. Скиннером и его учениками был проведен ряд экспериментов, показавших, что высшие приматы способны в процессе экспериментального научения понять, например, символическое значение жетонов, даваемых в качестве замещающего положительного подкрепления, и даже накапливать их. Скиннер осознавал особую роль языка в человеческом поведении в отличие от поведения животного, однако для бихевиоризма в целом и в этом вопросе оказался характерен позитивизм и прагматизм, в котором не оказалось места для специфики человеческого языка по сравнению с языком животных.

Так, Ч. Моррис (1983) считает, что любой живой организм, обученный навыкам реакции на знаковые средства, замещающие объекты, как на сами объекты, может проявить способность интерпретировать эти знаки. Способность реагировать на знаки он рассматривает не как качественно иной тип связи, а как количественное увеличение числа объектов, воздействующих на интерпретатора. Филогенетическое и онтогенетическое развитие приводит, по его мнению, к развитию способности сначала реагировать на удаленные, дистанцированные объекты, а затем и на отсутствующие, замещенные знаками. Он не видит необходимости в наличии сознания и актов коммуникаций между интерпретаторами для осуществления знаковой деятельности и включает в понятие знака все возможные виды сигналов и символов. Другой известный лингвист, последовательно развивающий принципы бихевиоризма в этом вопросе – Л. Блумфилд (1968), также не находит места внутренним состояниям человека в актах знакового взаимодействия. Свою теорию, которую разделяют многие ведущие языковеды, он называет материалистической, или механистической и противопоставляет ее «менталистским» теориям, под которыми подразумевает психологические, интерпретационные теории. Все общие характеристики языка рассматриваются им с позиций бихевиоризма: язык он определяет как особую форму поведения человека; коммуникативную функцию языка представляет в виде цепи стимулов и реакций, а социальную природу речевой деятельности рассматривает как один из случаев биологических процессов взаимодействия. Он при этом отмечает, что некоторые биологические процессы несут яркий отпечаток социальности, поэтому называет их «биосоциальными», имея в виду процессы, которые возникают при общении людей. Однако в понятие общения Л. Блумфилд вкладывает свое содержание: для него это такой же биологический акт, как и любые другие формы приспособления человека к среде и его реакции на внешние стимулы. Тем самым фактически игнорируется вся проблематика соотношения языка и мышления, снимается, точнее, перестает ставиться проблема роли языка в формировании понятийного мышления, так как для бихевиорального подхода Блумфилда в лингвистике это - псевдопроблемы, рожденные «метафизической» трактовкой основных языковедческих вопросов. Здесь нетрудно усмотреть аналогию с тем, как для Б. Скиннера и его последователей в психологии многие подобные теоретические проблемы представлялись иррелевантными, поскольку выходили за пределы эмпирического опыта и строгого эксперимента, а сами понятия являлись «объяснительными фикциями».

В этой парадигме «язык позволяет одному человеку осуществить реакцию (R), когда другой человек имеет стимул (S)» [Блумфилд, 1968, с. 38]. Автор считает, и с этим трудно не согласиться, что «разделение труда, а вместе с тем и все функционирование человеческого общества возможно именно благодаря языку» [Там же, с. 39]. В любом акте общения можно выделить, как правило, «стимул говорящего», собственно речь и «реакцию слушающего». У человека есть не один, а два способа реагировать на стимул:

S→ R (практическая реакция);

S → r (речевая замещающая реакция).

Практические стимулы (S) являются физически существующими, согласно Л. Блумфилду (например, голод и вид пищи), а реакции на них выражаются в конкретном поведенческом акте по отношению к этому стимулу (R). Это неречевой вариант поведения: S → R, в отличие от речевых вариантов: S→ r или s→ r (здесь s — речевой стимул, r— речевая реакция). И, как считает всякий радикальный бихевиорист, «для нормального человека интерес представляют только S и R; хотя он использует речь и преуспевает благодаря ей, он не обращает на нее внимания. Произнеся слово "яблоко" или услышав его, человек не утолит голода. Слово, как и вообще любая речь, — это лишь способ призвать на помощь других людей» [Там же, с. 41]. Различия между речевыми и неречевыми реакциями в этой редукционистской модели очевидны: неречевая реакция может иметь место только у того лица, который получает стимул. В отличие от этого реакция, опосредованная речью, может иметь место и у того лица, которое воздействия реального стимула не испытало в силу того, что между людьми возникают связующие звенья: «Через пропасть, существующую между телами говорящего и слушающего и разделяющую две нервные системы, — перебрасывается мост в виде звуковых волн» [Там же, с. 40].

В этом случае изучать язык — это изучать соответствие «определенных звуков определенным значениям... Это соответствие и позволяет людям воздействовать друг на друга с большой эффективностью. Когда мы сообщаем кому-нибудь, например, адрес дома, которого он никогда не видел, мы совершаем нечто, недоступное ни одному животному. Дело не только в том, что в распоряжении человека оказываются способности многих других людей, но и в том, что сотрудничество людей отличается большой точностью. Объем и слаженность подобных совместных действий и является мерилом успеха нашей социальной организации. Термин общество или социальный организм — это отнюдь не метафора. Социальный коллектив людей — это на самом деле единица более высокого порядка, чем отдельная особь, подобно тому, как и многоклеточное животное — единица более высокой организации по сравнению с одноклеточным... Индивидуумы в человеческом обществе взаимодействуют с помощью звуковых волн» [Там же, с. 42]. Призрак «языка пчёл» бродит в психологии....

Как известно, работы Л. Блумфилда стали такими же основополагающими для дескриптивной лингвистики, как работы Ф. Соссюра — для структурализма в этой же области. В отличие от Ф. Соссюра и структурализма в целом, где во главу угла ставится «интерпретация наблюдаемых фактов с тем, чтобы таким путем достичь языковой реальности» [Martinet, 1953, р. 575], основным объектом лингвистического исследования для Л. Блумфилда является речевой отрезок, данный в высказывании, это центральное звено поведенческого ряда «говорящий – высказывание – слушающий», которое извлекается из данного ряда, изолируется от других звеньев и рассматривается как единственная объективная данность для исследования, анализа и описания. Язык определяется как «совокупность высказываний, которые могут быть сделаны в одной языковой группе». Таким образом практически игнорируется рассмотрение языка как системы, возможное только на основе обобщения и интерпретации фактов, полученных в непосредственном наблюдении. Это цена, которую платит бихевиоральный подход в любой области человекознания за свое принципиальное стремление не выходить за пределы фактов, данных в опыте, не уходить в область обобщений, которые неизбежно, по мнению бихевиористов, связаны с опасностями «ментализма», «объяснительных фикций», «беспочвенного теоретизирования».

По сравнению с радикальным бихевиоризмом возникшая позднее на его основе когнитивно-поведенческая психотерапия сделала большой шаг в направлении «опасного» «ментализма», признав, что стимулами могут быть не только внешние раздражители и события, но и внутренние переменные – мысли и убеждения (было бы точнее перевести термин believes не как «убеждения», а как «убежденности», если бы такое слово во множественном числе существовало в русском языке). Это сделало работу пациента и когнитивного терапевта более интроспективной, потребовало большей рефлексии от обоих. Несмотря на то, что терапевты и консультанты этого направления в своей работе по-прежнему ориентированы на выработку четких стратегий, схем и планов терапевтических изменений для определенных симптомов и расстройств, сама постановка задачи модификации когнитивных паттернов как внутренних стимулов, вызывающих дезадаптивное поведение, потребовала от них большей гибкости терапевтических процедур. Так, например, они предлагают специализированные способы аргументации и оспаривания для различных групп пациентов в зависимости от их религиозной принадлежности [Эллис, 1992, 1981] или обсуждают использование шуточных песен в рациональной терапии [Эллис, 1980]. Другими словами, ряд из них признает, что даже унифицированные терапевтические процедуры могут проводиться на несколько различающихся языках, соответствующих определенному контексту терапевтической сессии.

Проблема языка в гуманистической психологии

Сравнение психологических теорий — дело и благодарное в том отношении, что всегда есть, что заметить и сказать, и неблагодарное, в том смысле, что возможность сопоставления всегда чрезвычайно ограничена различающимися языками описания, расхождениями в толковании терминов, культурно-исторической средой — где, когда, для чего и для кого была создана данная теория. Кроме того, огромные трудности создают и те последователи определенной теории, которые искажают какой-то ее аспект (не зря К. Юнг шутил, что он Юнг, но не юнгианец). Трудно пройти мимо этого факта, читая работы гуманистических психологов, которые в послевоенные годы вынуждены были пересматривать не столько работы самого Фрейда, сколько, думается, сложившийся фактический опыт практической помощи людям в условиях, когда психоанализ был единственной методологической основой для работы с пациентами.

Основной интерес представляет, вероятно, дискуссия о свободе и детерминизме. Так В. Франкл был вынужден даже защищать фрейдовскую идею детерминизма от абсолютизации и обвинений в «пандетерминизме»: «Свобода отрицается не детерминизмом, а тем, что я скорее назвал бы пандетерминизмом... Что касается Фрейда, то он отстаивал пандетерминизм только в теории, на практике же он менее всего отрицал вариабельность человеческой свободы, например, однажды он определил цель психоанализа как предоставление возможности Эго пациента выбирать тот или иной путь» [Франкл, 1990, с. 78]. Другой пассаж касается границы между гуманистической психологией и индивидуальной психологией Адлера: «Логотерапию постоянно уличают и упрекают в том, что она утверждает и подчеркивает то же самое, что и индивидуальная психология, а именно, ответственность человека. При этом смешиваются две вещи: а) ответственность невротического больного за его симптом (точнее: за организацию своего симптома, по Адлеру) и б) ответственность человека как такового... за его бытие в целом... В этом смысле экзистенциальный анализ есть "терапия здорового начала"» [Там же, с. 116].

Особое внимание в гуманистической психологии уделяется проблеме ценностей. Сопротивление вызывают не психоаналитический или психогенетический подходы, а рассмотрение проблемы влечений вне ценностного аспекта. Аргументация у различных гуманистических психологов (А. Маслоу, В. Франкл, Э. Фромм) довольно близкая и сводится к подчеркиванию факта о недостаточности «самоудовлетворения» потребностей человека, об их социальной и духовной сущности. Избегание того, что мы назвали бы «клиническим мышлением», иногда очевидно в примерах, приводимых гуманистическими психологами в качестве доказательств способности человека к «борьбе с собственной судьбой» [Франкл, 1990, с. 212].

Проблема языка в гуманистической психологии решается в согласии ее основными концептуальными ценностями и в основном исходит из экзистенциальной точки зрения на существование как на со-существование, совместное существование: достаточно вспомнить теорию «общения-встречи» М. Бубера [Бубер, 1995]. Разделяемой гуманистическими психологами точкой зрения является также концепция Ш. Бюлер, которая выделяла три функции языка [Buhler, 1970]. Первая из них — функция самовыражения; вторая — это обращение, адресуемое собеседнику; третья — содержание, отражающее имеющееся отношение к реальности. В. Франкл в связи с этим настаивает, что без этого третьего аспекта язык остается псевдоязыком: языком, выражающим только настроение, но лишенным обращения к реальности, каким, например, может быть говорение шизофреника. Становится очевидной разница между пониманием природы языка психоаналитиком и гуманистическим психологом: для первого шизофреническая речь есть невозможность или ограничение способности символизировать, а для второго – нарушение связи с реальностью.

Известный американский экзистенциальный психотерапевт Дж. Бьюженталь считал, что существует ряд параметров, определяющих успешность взаимодействия между людьми: присутствие, уровень коммуникации, уровень воздействия, локус внимания и уровень осознавания решаемой проблемы [см.: Кораблина, 1997]. Можно сказать, что в его концепции все эти параметры в совокупности и составляют сущность (терапевтического, в частности) взаимодействия. Представляет интерес предложенная им шкала 13 уровней осознавания клиентом своей проблемы, где были выделены качественные критерии для каждого уровня, однако его гуманистическая позиция была наиболее ярко выражена в докладе на 2-й Международной конференции «Эволюция психотерапии» [Bugental, 1993], где он подчеркнул, что развитие европейской культуры часто в своих проявлениях ведет к предательству человеческого в человеке, и миссией психотерапии является новое обращение к нашей утраченной идентичности.

Все объекты, к которым отсылает язык и которые подразумеваются и даже предполагаются в процессе коммуникации, образуют по В. Франклу структурированное целое, «мир смыслов», который он и предлагает называть «логосом». «Любая психология, - утверждает основатель логотерапии, - которая отбрасывает смыслы ... так сказать, кастрирует себя. Психология, заслуживающая своего имени, должна уделять должное внимание обеим половинам этого имени — как психике, душе, так и логосу» [Франкл, 1990, с. 322].

В то же время в консультировании, основанном на гуманистическом подходе, можно отметить и другую тенденцию — отношение к языку как к инструменту. Многие, особенно американские, современные программы тренинга профессиональных консультантов включают в себя тщательно разработанные системы дифференцированных упражнений для развития разнообразных вербальных и невербальных навыков коммуникации.

Теория поведения и теория деятельности в их отношении к детерминации знаковых процессов

Очевидно, что основной точкой расхождения теоретиков является пункт о роли внешних и внутренних факторов в детерминации психической жизни человека (уровень концептуальных ценностей той или иной терапевтической теории), а, следовательно, и в практике психологической помощи (уровень процессуальных ценностей психотерапии и консультирования). Это становится очевидным и при сопоставлении взглядов представителей разных школ на природу и функции языка: он и объединяет, и разделяет; он и общий, и сугубо частный; он и инструмент, и творец; он и убивает, и рождает.

Бихевиористские и когнитивно-бихевиоральные техники в той или иной степени игнорировали внутреннюю активность живого организма, важная роль которой в регуляции деятельности была показана еще в работах Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина [Бернштейн, 1966; Анохин, 1978]. В отечественной психологии дискуссия о роли внешних и внутренних факторов велась задолго до возникновения практики психологической помощи в обществе. Об ограниченной роли только внешнего воздействия неоднократно писал С.Л. Рубинштейн: «Внешнее воздействие дает тот или иной психический эффект через психическое состояние субъекта, через сложившийся у него строй мыслей и чувств» [Рубинштейн, 1957, с. 226]. Психологическая теория деятельности всегда исходила из положения о единстве внутренних и внешних факторов: «Внешняя сторона поведения не определяет его однозначно, потому что акт деятельности сам является единством внешнего и внутреннего» [Рубинштейн, 1989, т. 1, с. 27]. Включение внутренних психических факторов в рассмотрение человеческой деятельности принципиально отличает понятие «деятельность», используемое в отечественной психологии, от понятия «поведение» в бихевиористских концепциях.

Этот принцип остается важным и при рассмотрении знаковой деятельности. Так А.Н. Леонтьев описывает своеобразие знаковой деятельности следующим образом: «Внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само себя изменяет» [Леонтьев, 1975, с. 181]. Таким образом, принципу «реактивности» бихевиоризма противопоставляется принцип активности, а принципу «стимульности» — принцип предметности [Асмолов, 1983, с. 119-122].

Кроме того, в отечественной психологии всегда подчеркивался социальный характер человеческой деятельности: так, например, А.Н. Леонтьев утверждал, что «деятельность человеческого индивида представляет собой систему, включенную в систему отношений общества», поэтому «вне этих отношений человеческая деятельность вообще неосуществима» [Леонтьев, 1975, с. 181].

Единство внешнего и внутреннего аспектов действия в теории деятельности рассматривают в различных планах: в онтогенетическом - как процессы формирования внутренних психических действий, происходящие на основе и в результате интериоризации внешних взаимодействий с объектами или их знаковыми репрезентаторами. Это так называемый результат «вращивания» или перевода внешних действий во внутренний план [Выготский, 1982, т. 2; Гальперин, 1970; Запорожец, 1986; Леонтьев, 1972; Лурия,1979]. В вопросе филогенеза отечественная психология предложила рассматривать культурное развитие высших психических функций как «произвольные» действия сознания или как «внутренние линии» эволюционного процесса, «внешнюю линию» которого составляет выработка коллективных способов деятельности людей с предметами, которыми являются орудия труда, в том числе и знаки [Выготский, 1983, т. 3; 1984, т. 4; Лурия, 1971; 1974].

А.Н. Леонтьев развил идею единства внешних и внутренних факторов как единства внутренней организации предметного (внешнего) и идеального (внутреннего) действия. В функциональном плане этот принцип представлен в виде подхода к внешней стороне поведения как к целенаправленному и осмысленному действию, а к внутренним состояниям и действиям сознания — как к предметно отнесенным [Леонтьев А. Н., 1972, с. 315; 1975]. Значение этого единства для процесса психотерапевтического взаимодействия как достаточно специфического случая человеческой коммуникации еще предстоит раскрыть.

Непосредственно роли знаково-символического в развитии психических функций посвящены работы Л.С. Выготского, который в отличие от других теоретиков объясняет саму произвольность сознания и управляемой им деятельности появлением в жизни человека знаков, имеющих культурно-историческое происхождение и первоначально возникающих только в межсубъектных связях. Высшие психические функции, характеризуемые именно произвольностью внутренних идеальных действий, имеют, согласно его теории, внешнее социально-культурное происхождение, а именно, прежде, чем стать внутренними собственно психическими функциями, они складываются как внешние социальные связи между людьми [Выготский, 1983, т. 3, с. 143 – 146]. Знаки, опосредующие социальные отношения между людьми, выступают сначала как средства этих связей, как средства контроля, координации и управления поведением других людей, но позже они становятся и средством овладения собственным поведением, делая его, таким образом, также сознательно управляемым. Высшие психические функции (речевой интеллект, воля, все произвольные действия памяти, воображения, внимания, восприятия) формируются в результате специфических для человеческой деятельности процессов интериоризации тех способов взаимодействия с внешними объектами и их знаковыми заместителями, которые сложились в данной конкретной культуре: «Все высшие психические функции суть интериоризированные отношения социального порядка» [Выготский, 1983, т. 3, с. 146][Аллахвердов, 1993]. В процессе трансформации внешних социальных связей и отношений во внутренний план знаки превращаются из средства связи между людьми в средства самоорганизации психической деятельности отдельного человека. Л.С. Выготский, как и Л. Блумфилд, обращает внимание на разрыв между реальным стимулом и его знаковым репрезентатором или заместителем, и отмечает, что вследствие появления знаков «непосредственная слитность стимулов и реакций в едином комплексе оказывается нарушенной... Между стимулом, на который направлено поведение, и реакцией человека вдвигается новый промежуточный член, и вся операция приобретает характер опосредованного акта» [Выготский, 1983, т. 3, с. 116].

Знаки становятся для человека «стимулами-средствами», которые позволяют человеку влиять, по мнению Л.С.Выготского, на свою зависимость от внешнего мира: человек «изменяет своей внешней деятельностью окружающую обстановку и таким образом воздействует на свое собственное поведение, подчиняя его своей власти» [Выготский, 1983, т. 3, с. 281]. Коренной для философии и психотерапии вопрос о свободе воли снова, как мы видим, поставлен, и Выготский отвечает на него следующим образом: волевое действие «начинается только там, где происходит овладение собственным поведением с помощью символических стимулов» [Выготский, 1984, т. 6, с. 50]. Более того: «Развитие свободы действия... стоит в прямой функциональной зависимости от употребления знаков» [Там же, с. 86].

Представляется неоправданной критика теории Выготского за «недеятельностный, знакоцентристский» подход: скорее, он придавал очень серьезное значение социальным, культурным факторам, а знаковая деятельность являлась для него лишь одним из важных проявлений культурных феноменов. Возникающие в социальных контактах субъектов знаки, во-первых, всегда имеют для него предметную отнесенность, во-вторых, они сами являются «психологическими орудиями» деятельности. Другими словами, знаки выполняют роль средств деятельности, но направленной уже не только на материальные объекты, но и на других субъектов деятельности, а также на самого носителя знакового сообщения. Взгляд на знаки как на особые средства деятельности, опосредующие отношения субъекта как с объектом, так и с другими субъектами, позволил ему сформулировать свой известный тезис о знаке как о единстве общения и обобщения [Выготский, 1982, т. 2, с. 19].

Открытие Ф. Соссюра, который, по мнению некоторых лингвистов, впервые сформулировал предмет лингвистики как таковой, состояло в том, что он отделил «язык», который трактовал как внеиндивидуальную систему средств «речевой деятельности», от собственно речи, т.е. от реализации этих средств в конкретных актах общения [Соссюр, 1977, с. 46 – 56]. Поскольку процесс консультирования является специфическим актом общения, труда и познания (и, конечно, игры![Ананьев, 1977]), то терапевтическая психология не может избежать полемики о природе общения и коммуникаций. Во-первых, полемика касается вопроса о том, являются ли эти акты субъектно-объектными, либо субъектно-субъектными отношениями.

Ряд психологов [Ананьев, 1977, с. 166; Ломов, 1975, с. 127; Парыгин, 1971, с. 226] рассматривали человека, принимающего сообщение, как объект коммуникации и как субъект — когда он является отправителем сообщения. На наш взгляд, это правомерно только в том спектре ситуаций, когда объектом сообщения на самом деле является не данный человек, воспринимающий сообщение, а некто или нечто третье, т.е. нечто, что вынесено за пределы данной коммуникации.

В психологическом консультировании же независимо от его теоретической и методологической ориентации вынос фокуса внимания вовне, выход из актуального терапевтического пространства является непродуктивным. В психоаналитическом подходе это может рассматриваться как остановка работы контейнирования, что ведет, например, к отреагированию пациентом его импульсов вне терапевтического пространства; в гуманистическом — как нарушение принципа «здесь и теперь», в бихевиоральном — как подмена одного стимула другим, но во всех случаях это регистрируется консультантом как некий «уход» из или от процесса, поэтому терапевт работает с этим уходом адекватным для данного подхода методом. В целом для терапевтической психологии должна представляться естественной точка зрения, сформулированная социальными психологами о том, что в коммуникативном процессе «каждый участник этого процесса предполагает активность также и в своем партнере, он не может рассматривать его как некий объект. Другой участник предстает тоже как субъект...» [Андреева, 1980, с. 100].

Для снятия этого противоречия М.С. Каган предлагал различать понятия «коммуникация» и «общение». Если первое является информационной связью с объектом, то «общение никак не может быть приравнено ни к передаче сообщений, ни даже к обмену сообщениями или информацией... Общение — это процесс выработки новой информации, общей для общающихся людей и рождающей их общность (или повышающей степень их общности)» [Каган, 1988, с. 148-149].

В рамках субъектно-деятельностного подхода ряд психологов не отождествляют знаковую деятельность и деятельность вообще. Так, А.В. Брушлинский пояснял эту позицию следующим образом. Придавая важную роль знакам и речи в деятельности (хотя и не рассматривая речь и язык как систему знаков), сторонники субъектно-деятельностного подхода «исследуют любую деятельность как взаимодействие субъекта с объектом, а не оперирование знаками» [Брушлинский, 1994, с. 99]. В процессе мышления человек оперирует, непрерывно взаимодействует не со смыслами, а с «объектом, содержание которого выражено в словах, понятиях, знаках и т. д. Это теоретическая деятельность (всегда единая с практической), а не знаковая и не речевая» [Там же]. Видится сходство в том, как Ж. Лакан настаивал, что реакция принципиально отличается от ответа, и как С.Л. Рубинштейн был убежден, что раздражитель принципиально нетождественен объекту. В отличие от раздражителя «объект выделяется (внутри бытия) только субъектом в ходе общения и деятельности и поэтому существует лишь для него, т. е. нет объекта без субъекта. Это объект действия и познания. Объект и бытие при всей их взаимосвязи отличаются друг от друга», - подчеркивает А.В. Брушлинский [Там же, с. 18], развивая следующую мысль С.Л. Рубинштейна: «Бытие существует и независимо от субъекта, но в качестве объекта оно соотносительно с субъектом. Вещи, существующие независимо от субъекта, становятся объектом по мере того, как субъект вступает в связь с вещью и она выступает в процессе познания и действия как вещь для нас» [Рубинштейн, 1957, с. 57].

Любопытно, что, хотя идея активных отношений воспринимающего субъекта с воспринимаемым объектом была неопровержимо доказана перцептивными открытиями гештальт-психологии, а также известными экспериментами Дж. Брунера, тем не менее в области теории консультирования и психотерапии вопрос о субъект-субъектных отношениях консультанта и клиента трактуется достаточно неоднозначно. Более того, если на уровне теоретизирования активная роль клиента признается подавляющим большинством теоретиков и практиков, то на уровне процесса, «практической деятельности», если мы говорим, например, что консультант/психотерапевт меняется в той же степени, что и его клиент/пациент, то это вызывает некоторый интеллектуальный (или эмоциональный) диссонанс у ряда профессионалов. Медицинская (т.е. субъект-объектная) модель отношений «терапевт-пациент» еще очень сильна в психотерапии, особенно, в её когнитивно-бихевиоральных вариантах, и проблема заключается не в том, что она неадекватна — безусловно, она имеет такое же право на существование, как и другие модели — а в том, что её принципиальная позиция в отношении к пациенту как к объекту далеко не всегда открыто декларируется. Такое несоответствие практики ее теоретическим основаниям (пользуясь термином «конгруэнтность» Роджерса, можно говорить о теоретико-методологической неконгруэнтности) повышает вероятность возникновения манипулятивных, симбиотических или иных зависимых отношений между терапевтом и пациентом, а это означает, что ни тот ни другой уже не способны меняться в терапевтическом, консультационном пространстве. Нет ни субъекта, ни объекта отношений, нет деятельности, есть только защитные и компенсаторные маневры.

Возвращаясь к описанной в начале статьи модели, можно добавить, что выделенные нами компоненты (ценности, концептуальная модель и процессуальная модель) воплощаются, реализуются и интегрируются в Языке, который, являясь универсальной для всех трех подходов онтологической составляющей, тем не менее различным образом преломлен в каждом из подходов. В психоаналитическом подходе язык — это дискурс Другого, в когнитивно-бихевиоральном — это всегда стимул (внешний в бихевиоризме и внешний и/или внутренний в когнитивизме); в гуманистическом — это, прежде всего, «смысл» высшей потребности, стоящей за знаком.

Заключение

Американский психотерапевт Том Фрезер, читая лекцию на тему «Соотношение ума и сердца в психотерапии», сказал: «Никто никогда не был излечен только средствами логики. В теории психотерапии мы создали много концепций "если... то..."», но при этом мы игнорировали индивидуальность, глубинный же процесс не может быть запрограммирован» [Fraiser, 1993]. Означает ли это, что наши усилия концептуализировать психотерапевтический и консультативный опыт тщетны и представляют лишь «академический» интерес? Думается, что наоборот: «Психологической... практике теория нужна, как воздух» [Василюк, 2003, с. 182]. Но теория чего: изменяющейся личности в процессе терапии, взаимодейстия, внутренней и внешней работы терапевта? Уже на приведенном примере анализа различий в понимании природы и роли языка в психотерапии становится ясным, что вряд ли это может быть монотеория.

Во всяком случае становится все более очевидным, что «старая научная модель» в психотерапии и психоанализе, согласно которой предполагалось, что понимание проблемы достаточно для излечения, оказалась не столь универсальной. Возможно, поэтому сейчас в теории психотерапии и консультирования с новой силой зазвучала идея, высказанная 3. Фрейдом в его работах по технике психоанализа, о том, что процесс, а не содержание определяет ход и исход терапии. Более ясно это сформулировал Ф. Пёрлз: в терапии «Как?» важнее, чем «Почему?».

Даже используя строгие, математически обоснованные методы доказательства в психологии, не следует впадать в излишний оптимизм по поводу возможности сведения онтологического к гносеологическому [Аллахвердов, 1993; Витгенштейн, 1994; Бубер, 1995; Каган, 1997; Гулина, 1998 и др.]. Вообще, выделенные нами компоненты (ценности, концептуальная модель и процессуальная модель) существенно различаются в плане верификации: если концептуальные модели поддаются определенным схемам экспериментальной проверки, то процессуальные и ценностные модели требуют использования менее стандартизованных и более индивидуализированных подходов, основанных на методах работы с бессознательными компонентами психики, на наблюдении и других феноменологически ориентированных методах. Новые разработки (Ground Theory, Interpretative Phenomenological Analysis, Discourse Analysis) в области качественных методов (qualitative methods) исследования вызваны именно потребностью исследовать без усреднения и сравнения. Опять О.Э. Мандельштам: «не сравнивай, живущий не сравним...».

[Аллахвердов, 1993] Сейчас, когда термин «бессознательное» перестал быть опасным для использования в научных дискуссиях – не во всех, конечно – невольно задумываешься, как можно было бы уточнить определение этого «процесса интериоризации»: это интроекция? Идентификация? Инкорпорация? Проективная идентификация? Для Ж. Пиаже, и с ним полностью соглашается А.Н. Леонтьев [1975, с. 94] это «переход, ведущий от сенсомоторного акта к мысли» [Пиаже, 1965, с. 33], но как осуществляется этот переход? Совершенно очевидно, что он глубоко индивидуален и в большой мере не осознан, например, самими родителями ребенка. Именно поэтому даже в семьях со стабильным стилем воспитания вырастают порой очень разные дети: на сознательном уровне родители посылают те же самые послания всем своим детям, а на бессознательном уровне все может быть гораздо неоднозначнее и разнообразнее.

[Ананьев, 1977] «Игры» не как бессознательной манипуляции, согласно теории транзактного анализа Э. Берна, а как состояния свободы и импровизации. На этом понимании была основана предложенная М. Клейн в 1928 году игровая терапия (play-therapy), об игре как о состоянии свободного ассоциирования много писал Д. Винникотт [«Игра и Реальность», 2002, например].

Литература

- Аллахвердов В. М. Опыт теоретической психологии (в жанре научной революции). СПб.: Изд-во «Печатный двор», 1993.

- Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977.

- Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Изд-во МГУ, 1980.

- Acмолов А. Г. Основные принципы психологической теории деятельности// А. Н. Леонтьев и современная психология. М.: Изд-во МГУ, 1983. С. 113-128.

- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963.

- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.

- Бернштейн Я. А, Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М.: Медицина, 1966.

- Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура (Идея культуры в работах М. М. Бахтина)// Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 1989. С. 21-59.

- Библер В. С. Мышление как творчество. М.: Прогресс, 1975.

- Блумфилд Л. Язык. М.: Прогресс, 1968.

- Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 1994.

- Бубер М. Два образа веры. М.: «Республика», 1995.

- Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. М.: Медицина, 1989.

- Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.

- Витгенштейн А. Философские работы (часть 1). М.: Гнозис, 1994.

- Волошинов В. Я. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л.: Прибой, 1930.

- Выготский А. С. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика, 1982-1984.

- Гальперин Я. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий// Психологическая наука в СССР. Т. 1. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. С. 45-63.

- Гулина М. Ал. Групповая психотерапия// Психология социальной работы (Изд. 2-е, доп./ Ред. М. Ан. Гулина. СПб: ПИТЕР. 2010. С. 266-271.

- Гулина М. Ан. Теоретические и методологические основания индивидуального психологического консультирования. СПб: Изд-во СПбГУ, 1998.

- Гулина М. Ан. Терапевтическая и консультативная психология. СПб: ПИТЕР, 2001.

- Джрназян А. Н. Структура и опыт деятельности школьной психологической службы// Вопросы психологии. 1989. №4.

- Знаков В. В. Правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 1993.

- Каган М. С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. М.: Политиздат, 1988.

- Карвасарский Б. Д. Неврозы (руководство для врачей). М.: Медицина, 1980.

- Кораблина Е. П. Элементы психотерапии в работе преподавателя// Практическая психология для преподавателей/ Ред. М. К. Тутушкина. М.: Филинъ, 1997.

- Кричевец А.Н. Томаселло, Витгенштейн, Выготский: проблема интерпсихического. Культурно-Исторический журнал. 2012, № 3. С. 95 – 103.

- Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М.: «Русское феноменологическое общество», «Логос», 1997.

- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: «Гнозис», 1995.

- Леонтьев А. Н. Знак и деятельность//Вопросы философии, 1975. № 10. С. 118-125.

- Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983.

- Ломов Б. Ф. Общение как проблема общей психологии// Методологические проблемы социальной психологии. М.: Наука, 1975. С. 124-135.

- Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов: экспериментально-психологическое исследование. М.: Наука, 1974.

- Лурия А. Р. Психология как историческая наука (К вопросу об исторической природе психологических процессов)// История и психология. М.: Наука, 1971. С. 15-33.

- Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах. М.: ГОЛОС. 1992. Т. 2.

- Моррис Ч. Основания теории знаков// Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 37-89.