Культурно-историческая психология

2011. Том 7. № 3. С. 12–26

ISSN: 1816-5435 / 2224-8935 (online)

Мыслю? — да! Но существую ли?*

Аннотация

Общая информация

* Статья подготовлена в рамках франко-российского проекта «Проблема "Я": традиции и современность», поддержанного Центром фундаментальных исследований Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики (Москва) (Программа 2011 г., ТЗ № 50.0). Основу этой работы образует статья автора «Начала персонологии "Я": существует ли ее предмет?», для сборника, посвященного 80-летию В. П. Зинченко.

Ключевые слова: бессубъектная активность, знак, гипостазировать, Я, Я-действительное, Я-мнимое

Рубрика издания: Дискуссии и дискурсы

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Петровский В.А. Мыслю? — да! Но существую ли? // Культурно-историческая психология. 2011. Том 7. № 3. С. 12–26.

Полный текст

Существует ли «Я»[†] — источник и средоточие са- морефлексии? — Есть ли наяву тот, о котором говорим: «Субъект познания, воли, переживаний?» — наличествует ли некий центр самопознания и самодействия (со свойственными ему центростремительными и центробежными процессами)? — «Кто» олицетворяет единство субъективного и объективного? «Кто есть кто» в фихтеанском субъекте- объекте в их нерасторжимой общности?» «Есть в действительности тот, кто берется сказать о себе: “Я есмь”, “Мыслю, следовательно, существую”?»

Обыденное сознание не задается подобными вопросами — уж слишком напрашивается ответ («да, существует»). Философская мысль, побуждаемая Декартом, не сомневается в существовании Я (самим сомнением поверяя его существование). Г. Фихте начинает с Я, видя в нем надежный фундамент своего На- укоучения. Вместе с феноменологией Э. Гуссерля в философии рождается, мы бы сказали, дискурс сомнения в существовании Я. Впрочем, сам Гуссерль не озадачивает себя решением задачи «быть иль не быть» субъекту; вопрос о существовании Я не только «по сю», но и «по ту сторону» мира феноменов, в качестве ego, отсекается в результате феноменологической редукции. «Вместе с другими ego, — пишет автор “Картезианских размышлений”, — я, конечно, теряю также весь строй социальности и культуры. Короче говоря, не только телесная природа, но весь конкретный окружающий меня жизненный мир есть для меня не сущий, но лишь феномен бытия [Гуссерль, 1998, с. 12]». «Ego» здесь — «лишь притязание на бытие», или, как говорят россияне, — «не факт». Воздерживаясь от решающего суждения, Гуссерль косвенно побуждает к исследованию природы Я на границе миров — феноменального и, мы бы сказали, ноуменального.

С этой точки зрения оказывается, что объект нашего внимания, Я, как бы угадываемый под туникой имени «я», — проблематически существующее образование. Иначе говоря, оказывается, что, пытаясь разглядеть Я под покровами его собственного имени, мы открываем для себя неочевидность утвердительного ответа на вопрос о его существовании «в миру». Более того, оказывается, что внеположное существование объекта под именем «я» весьма сомнительно. Выясняется даже, что оно едва ли возможно, если, конечно, придерживаться привычных взглядов на этот, полнящийся парадоксами, неопознанный в своем существовании «объект».

Наш тезис состоит в том, что Я, в его обычном понимании, не существует. «Я», говорим мы, есть фикция сознания, подобная миражу, открывающемуся скитальцу в пустыне; нужно приблизиться, чтобы выяснилось истинное положение дел. И оно, увы, неутешительно. Видимый путником оазис — это обман, иллюзия, отнюдь не реальность.

Лишь убедившись в этом, мы можем поставить второй вопрос: существует ли возможность реабилитировать Я как нечто, существующее наяву, как реальность, имеющую право быть, а не мниться?

Мы рассмотрим проблему с трех точек зрения: логико-семиотической, логико-феноменологической, логико-психологической. Говорим «логико-», так как нас будут интересовать принципиальная возможность утвердительного ответа на этот вопрос.

Логико-семиотический аспект проблемы. Размышляя о Я, мы должны ясно представлять себе начало, стартовое условие предпринимаемого рассмотрения. Между тем в этом пункте мы сталкиваемся с характерной для исследований подобного рода проблемой. Если бы мы знали заранее, что значит «Я», мы бы также знали, быть может, самое главное о нем: существует ли оно «на свете» или относится к области, как говорят, «отвлеченных понятий». Но пока мы застаем только знакомое сочетание двух звуков [ja], которое воспринимаем как имя чего-то, существующего в языке, — отчасти знаемого, отчасти — нет, природа чего должна быть еще установлена. Это «что-то», как заметил читатель, — уже было обозначено нами в начале этой статьи символом «Я».

С чего же начать, исследуя Я?

На старте рассмотрения мы придерживаемся семиотического взгляда на предмет нашего исследования, достаточно универсального для обсуждения интересующего нас вопроса, а именно (воспользуемся словами Гуссерля) — в «естественной установке сознания» (= существующее наяву, трансцендентное, внешнее сознанию, внеположное, «объективное»).

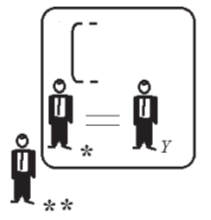

Будем исходить из традиционного для семиотики выделения трех элементов знаковой (семиотической) ситуации — <X, Y, Z>, образующих вершины символического «треугольника», получившего в разных концепциях (по именам авторов) такие названия, как «треугольник Огдена—Ричардсона», «треугольник Фреге», «треугольник Пирса» и др. Первый из названных «треугольников», Огдена—Ричардсона (рис. 1), может рассматриваться как, своего рода, исходный (в дидактическом отношении) пункт в освещении других «треугольников» (хотя они, конечно, могут и должны быть специфицированы и поняты в своих отличиях от него). Вершина X — символ (слово в качестве означающего); Y — понятие (мыслительный конструкт, символизируемый словом); Z — референт (внешний объект, с которым соотносится понятие[‡]).

Рис. 1. Треугольник Огдена—Ричардсона

Ранее, в своих статьях [Петровский, 2010а], говоря о знаках, мы предлагали использовать такие термины, как имя объекта (X), значение имени (Y), объект имени (Z). Этой же терминологии будем придерживаться и впредь[§].

Будем рассуждать — сообразуясь с моментом — о том, кто ведет сейчас речь (= автор этих слов). Тут же можно поставить вопрос, кого имеет в виду говорящий (= себя). Итак, примем, что автор говорит о своем собственном Я. Формально это означает, что тот, кто говорит сейчас, и о ком это говорится, суть одно и то же (философская параллель этого способа рассмотрения очевидна: совпадение в Я субъекта и объекта у Фихте). Итак, перед нами тот, кто, используя имя «я» и понимая (или полагая, что понимает) значение этого имени, относит его к себе самому как объекту имени. Необходимой характеристикой значения имени «я» является, как раз, только что отмеченное равенство между тем, кто произносит данное имя, с тем, на кого оно указывает («о ком» говорится «я»).

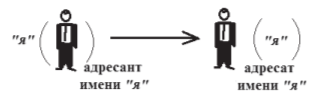

Начнем с означающего — «я». Подразумевается, что образующие его фонемы [ja] суть результат активности индивида, говорят — производятся им (еще при описании такой активности используют слова: «произносятся», «говорятся» и т. п.). Об источнике произнесения («говорения») «я» будем говорить «индивид-адресант» (Иадресант).

При этом имя «я» указывает на индивида, который — и в этом специфика рассматриваемой семиотической ситуации! — является тем же самым индивидом, что и некто, произносящий данное имя. Однако пока что мы различаем обозначения того и другого, говоря о последнем из названных — «индивид-адресат» (Иадресант).

На время все же покинем семиологическое поле Ф. Соссюра и перейдем на территорию жизни современной семиотики [Степанов, 1983]. Теперь мы говорим о том, что имя «я» обозначает некоторый объект. Обратимся к рис. 2. Слева можно видеть имя «я», о котором сказано, что оно произносится индивидом-1 (записываем по аналогии с записью функции), далее — справа — мы видим называемого индивида (символическая запись фиксирует функциональную связь данного индивида с именем «я»; теперь этот индивид не только указывающий, но и указуемый) и, наконец, — между левой и правой частью рисунка — видим стрелочку-указание (она символизирует тот факт, что имя, произносимое индивидом, указывает на индивида, произносящего имя):

Рис. 2. Адресант и адресат имени «я»

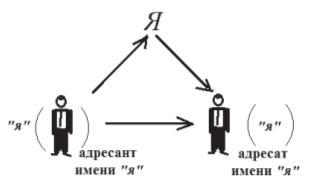

Далее нам необходимо установить значение («смысловое значение») имени «я» (см. опорный для нас семиотический треугольник Огдена—Ричардсона — рис. 1), в терминах семиотики Ч. Морриса [Моррис, 1983]. Основания теории знаков мы должны указать ин- терпретанту знака «я», а возвращаясь к покинутому на время Соссюру — означаемое «я». Пометим искомое значение «я» символом Я (рис. 3):

Рис. 3. Семиотический треугольник Я

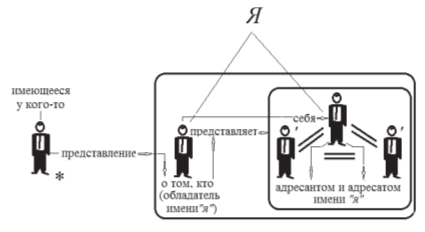

Предлагаемое нами решение вопроса, что же конкретно представляет собой Я как значение имени «я», указано на рисунках ниже (рис. 4, а, б). На рис. 4, а содержится визуально-дескриптивное определение искомого значения. Нам понадобился рисунок, комментируемый словами, и слова, комментирующие рисунок, не только потому, что в противном случае нужное определение оказывается слишком сложным для ясного выражения и понимания, но и потому, что визуальные формы как таковые не могут выразить структурные отношения между описываемыми элементами определения, а слова, организованные линейным образом во фразе (цепочка слов), не могут передать динамику построения искомого определения (отражающего динамику построения самого объекта). Читатель может отнестись к предлагаемому здесь визуально-дескриптивному определению как первому опыту автора в нахождении средств адекватного задания объектов, сопоставимых по сложности с понятием Я.

Рис. 4, а. Модель значения имени «я»

На рис. 4, а мы видим несколько значков, символизирующих индивидов-участников семиотической ситуации. Мы видим также две рамки, символизирующие психическую сферу индивида (психику, сознание); символы внутри рамок описываются как образы-презентации, образы-репрезентации и образы- переживания, присутствующие в психике; малая рамка внутри большой символизирует отраженность психики в психике (презентации, репрезентации, переживания). Опишем подробнее значки-«человеч- ки», символизирующие индивидов.

1) Носитель значения имени «я» — на языке обыденной речи мы бы сказали, что ему известно, что имеется в виду, когда говорят «я»; значение этого слова присутствует в сознании этого индивида; в терминах Морриса — перед нами интерпретатор знака «я» (на рисунке это человечек со звездочкой).

2) Образы адресанта и адресата (человечки в малой рамке).

3) Обладатель имени «я» — термин, вводимый с учетом специфики интересующего нас предмета исследования. Имеется в виду особая семиотическая ситуация, в которой образы того, кто произносит имя «я» (адресант), а также того, о ком оно сказано (адресат), и вместе с тем — того, в ком присутствуют эти образы, равны друг другу. В этом случае будем говорить об обладателе имени «я» (заметим, что это может быть гипотетически (или, может быть, проблематически) существующий индивид; на рисунке мы видим обладателя имени, запечатленного дважды: в большой рамке и — малой.

Если верно, что значение «я» — это присущее индивиду представление о нем самом как пользователе-носителе, т. е. обладателе имени «я», то проблема состоит в выполнении самой возможности адекватного отождествления элементов в малой и большой рамочках, т. е. образов тех, «кто говорит» и о ком говорится «я», а также представления об индивиде, в котором присутствуют эти образы.

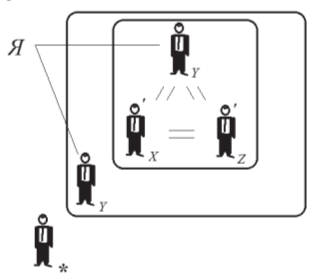

Теперь мы можем представить это сложное описание-изображение Я сжатым образом. На рис. 4, б— визуальная аббревиатура приведенного определения, своего рода этикетка искомого значения «я».

Рис. 4, б. Визуальная аббревиатура значения имени «я». Индексы X, Y и Z подчеркивают преемственность предлагаемого понимания Я по отношению к исходному семиотическому треугольнику <X, Y, Z>

Обратим особое внимание на фигурку

Конечно, можно было бы, взглянув на нее как бы извне, приравнять ее к другой фигурке, 0 символизирующей обладателя имени, т. е.

В таком случае рассматриваемая нами проблема — «Существует ли Я?» — могла бы считаться решенной; обладатель имени (идеальное образование) мог бы рассматриваться как образ предсуществую- щего прообраза (реального образования), некого «Я», существующего наяву, — указывающего на себя со стороны и являющегося своим собственным обладателем. Но при ближайшем рассмотрении (впрочем, именно «ближайшее рассмотрение» в этом случае, скажем так, затруднительно!) выясняется, что с позиции обладателя имени «я» (позиция Y) невозможно установить равенство

Для этого необходимо взглянуть на обе фигурки с позиции стороннего наблюдателя — мы зарисуем его (фигурка с двумя звездочками на рис. 5) как нового носителя представления о гипотетическом равенстве:

Рис. 5. Очередной носитель значения имени «я»

Продолжая этот процесс уравнивания представлений об обладателях «я» и подразумеваемых носителей представления о них, мы получаем бесконечную (бесконечно-унылую) вереницу «носителей»:

так и не способных стать «обладателями» имени «я», т. е. превратиться в «Я-существующее наяву». И это — наша первая, но, увы, не последняя встреча с «дурной бесконечностью», порождаемой поиском «предсуществующего» индивида, способного выступить перед самим собой как Я.

Мы не рассматриваем здесь семиотику Я как познающего, действующего, переживающего существа; но и в надлежащем расширенном контексте анализа призрак «дурной бесконечности», как можно было бы показать, сопровождал бы ищущего позитивный ответ на вопрос о бытии в мире обладателя имени «я».

Логико-феноменологический аспект проблемы. В этом контексте мы призваны рассмотреть бытийный потенциал Я, чтобы ответить на вопрос о формах присутствия Я в мире. Модели-означаемые «Я», несмотря на проблематичность ответа о реальности их «денотатов», конечно, присутствуют в языке повседневного общения, фольклоре, литературных произведениях, искусстве, науке, философских сочинениях, религиозных трактатах (как часть языка, символические модели также имеют свои имена, к которым мы будем последовательно обращаться). То общее, что характеризует их, может быть описано в терминах самопричинности некого сущего, выражаемого словами: «Я есть причина себя (causa sui)». В терминах философии Г. Гегеля, самопричинность есть бытие нечто как «свободной причины», понимание которой подразумевает возвращение причины «к себе» через полагаемое ею следствие, превращение ее, таким образом, в следствие себя как причины (как если бы змея, кусая свой хвост, придавала себе импульс к действию).

Можно принять (и мы это допускаем сейчас) в качестве одной из возможных форм самопричинно- сти саморефлексию индивида, отраженность в нем самом имеющихся у него состояний, генерируемых им процессов и порождаемых его активностью результатов. При таком взгляде глубинная основа Я — назовем ее самостью — есть самотождествен- ность индивида, выступающая в трех ипостасях: переживание тождественности (чувство непрерывности бытия как сторона «длительности»[**]), полагание тождественности (здесь не только то, о чем говорят — «самосохранение», но и то, что имеют в виду, говоря «индивидуальность отстаивают» [Асмолов, 2007], усмотрение тождественности объекта по имени «я» (повторяющиеся, идущие вслед друг другу символы бытия индивида, и среди них представление о теле, «физическом Я», которое произносит «я» и относит к себе это имя).

Именно в этом пункте напоминает нам о себе «дурная бесконечность», ведь тут мы, характеризуя самость, обращаемся к объекту имени «я», а он, в свою очередь, отождествляется с субъектом, окликающим его (объект) по имени; это отождествление подразумевает существование носителя самости (как части Я); уже знакомая нам логика развертки семиотического определения значения имени «я» (в данном случае — самости) требует от нас невозможного: отождествить «самость» индивида с рефлексирующим ее индивидом, что представляется возможным лишь тогда, когда в поле обзора появляется носитель этого отождествления (проблематически соответствующий самости) и т. д. и т. п. до бесконечности. Узнает ли самость себя в лицо в носителе самости? Нам трудно удостовериться в том, что «мы — это мы», в зеркальце заднего вида.

Та же трудность обнаруживается тогда, когда мы переходим к анализу гипотетических способов существования Я в мире, «моделей» понимания Я в культуре. Таких моделей несколько (мы пока не ставим вопрос о «моделируемом» — о предсуществующих объектах этих моделей, «оригиналах», существующих наяву). Это, в частности, определяемые трех- ипостасной природой «самости» — «Я-познающее», «Я-действующее», «Я переживающее».

С этой точки зрения, Я сродни «экзистенции» в трактовке М. Хайдеггера [Хайдеггер, 1993]. Напомню: это — само себя и себе открывающееся бытие (именно так, при всей сложности этой конструкции, можно было бы выразить суть «Dasein», «здесь-бытия», «экзистенции»). О «здесь-бытии» можно сказать, что вместе с его бытием и через его бытие само бытие раскрыто для него самого. Dasein есть такое здесь-присутст- вие, через которое «говорит» само бытие. Как видим, тут нет посредников, нет чего-либо или кого- либо, служащего цели раскрытия. Бытие в экзистенции раскрывает себя непосредственно, как бы соединяясь с самим собой, оно и причина себя и следствие себя самого. «Я» как культурный знак заключает в себе именно этот смысл — непосредственного самообнаружения, самоустановления, са- моохвата (или — «захвата»). Внешние объекты при этом могут втягиваться в орбиту «заботы» (термин М. Хайдеггера) раскрывающего себя бытия, но, в конечном счете, экзистенция озабочена самой собой: реализуя «заботу», она преодолевает тревогу «не быть».

Наряду с общим ядром, могут быть указаны также различия между ипостасями Я. Рассмотрим их конспективно.

«Я-познающее» перенимает форму объекта, существующего по ту сторону экзистенции, и размещает ее в материале, живущем по сю ее сторону; формирует, как говорят, субъективный образ объекта, сводит единство формы объекта и новой «материи» его бытия.

«Я-действующее» ставит цель; само порождение цели (целеобразование) — всецело в пространстве Я; оно совершается в экзистенции и завершается на границе Я и не Я; но Я-действующее на этом как бы не останавливается, оно получает свое продолжение за границами экзистенции, воплощает себя вовне, в действиях и вещах, перенимающих форму цели (в этом случае говоря о воплощении устремлений, мы могли бы предложить слово «це- левоплощение», в пару к «целеобразованию»). Це- леобразование и целевоплощение образуют то, что принято считать целеполаганием, которое производится Я.

«Я-переживающее» коренится в бытии индивида, в живом потоке его бытия, но являет собой нечто большее, чем его жизнь, большее, чем его активность, большее, чем связь того и другого. Подобно демону Максвелла, «Я-переживающее» перехватывает «теплые молекулы» жизни, элементы «психофизического бытия» индивида, пропуская их в круг экзистенции, но в отличие от этого вышколенного мифического, лишь открывающего и закрывающего дверцы существа, оно не ограничивает себя функцией швейцара на входе и выходе. «Я-переживающее» расширяет территорию «Я», оно не только «открывает» себя опыту, но и прикраивает себе новый опыт — переступает черту. Наши исследования показывают притягательность черты, ограничивающей возможный опыт, для «перешагивания» [Петровский, 2008]. У М. Хайдеггера есть замечательное слово (я часто приводил его в своих работах) — «высваивать». Переживающее Я высваивает бытие, преднаходя его так, как если бы оно изначально принадлежало экзистенции. Но такова только одна из сторон работы переживающего Я.

Другая сторона (или «функция») — переживание того, что однажды уже пережито: «переживание переживания». Основатель эст-тренинга Вернер Эрхард говорит о пере-переживании. Таким образом, перед нами сочетание двух функций переживания: первичное переживание, относящееся к бытию, до сих пор не включенному в круг экзистенции («человек вдруг почувствовал то, что ранее не было открыто ему в переживаниях»), и — вторичное переживание, соотносимое с тем, что уже пережито, например, страх страха, или радость, переживаемая как восторг.

Заметим, что «переживание» заключает в себе важный смысл приобщения к целому (и за этот счет расширения, возвышения, углубления целого). Это значит, что переживание, в отличие от ощущения, не фрагментарно, не точечно. Оно обнимает, как бы прижимает к себе весь объем доступного ему бытия, смешивает свое тепло с его собственным, доводит бытие до состояния экзистенции. Возможна и другая метафора — с гедонистическим уклоном. Экзистенция как бы пытается «распробовать» бытие, ощутить его вкус, чтобы сказать, испытав: «Мне это пришлось по вкусу» («Это — моё»), или, едва попробовав, тут же и отвернуться («Это — совсем не моё!»). Добавим, что «проба» в любом случае не остается «непе- реживаемой» — в процессе опробования рождается новое переживание (например, «приятное-неприят- ное»). Мы еще вернемся к этому пункту чуть позже (впрочем, мы вернемся не к «пункту», — не к «точке», а — многоточию...).

Во всех рассмотренных случаях «Я», как и было сказано прежде, — знак, функционирующий в культуре. Подобно другим знакам, он может быть соотнесен с объектами, либо существующими, либо не существующими за пределами его самого. В том случае когда мы находим, что означаемое знака соответствует объекту, предсуществующему данному означаемому (т. е. имеет свой реальный прототип вовне), мы говорим о гипостазе знака, а процесс объективации означаемого называем гипостазированием. Обыденное сознание с легкостью необыкновенной наделяет знак «Я», его означаемое, коррелятом вовне, будто бы знак — лишь отражение того, что существует «и так» — наяву.

Однако, как мы пытаемся показать здесь, на пути к столь привычному замещению знака «Я» его гипо- стазой (как если бы изначально, до этого знака, в мире существовало что-то способное воспринимать— действовать—переживать), вырастают стражи логического порядка, контролирующие возможность самого перехода из области фантазии в область реальности. Они как бы расставляют для нас предупредительные знаки: «Дальше — нельзя! Дорога ведет в никуда. В бесконечность. Дурную!»

Именно так! Допуская на время, что «Я» как культурный знак, означаемое которого есть образ чего-то «до-знакового», реально сущего, присутствующего в физическом пространстве-времени, а именно — знак индивида, способного воспринимать мир, действовать в нем, переживать свои взаимоотношения с миром, мы превращаемся в заложников дурной бесконечности — трех ее разновидностей, определяемых тремя ипостасями Я. Присмотримся:

• быть познающим существом — значило бы «познавать, что познаёшь, что познаёшь, что познаёшь. и т. д.»[††];

• быть действующим (= целеустремленным, = волевым) существом, значило бы не просто ставить свою цель и достигать ее, но еще и стремиться к этому, а также «стремиться к тому, чтобы стремиться стремиться. и т. д.»[‡‡];

• быть переживающим (чувствующим) существом, значило бы «переживаешь, что переживаешь, что переживаешь... и т. д.».

Как видим, условием существования Я (в трех обозначенных его ипостасях) является нечто, чего нет как безусловно сущего. Верхние этажи небоскреба опираются на нижние, мы спускаемся ниже и ниже, фундамент отсутствует. Перед нами логическая дилемма: либо признать Я существующим наяву (реально сущее), однако не имеющим под собой прочной опоры (безусловно сущего), либо признать, что Я если и существует, то в мире условно-сущего, т. е. там, где «живут» значения знаков, созданных воображением человека или, скорее, воображением всего человечества в целом. В последнем случае, в терминах семиотики Морриса, — это знаки, не имеющие денотата. И уж тем более, добавим мы, — знаки, не подразумевающие существование ноумена (общей основы реально существующих объектов, к которым отсылает знак) [Петровский, 2010а].

В разрешении этой логической дилеммы мы — на стороне второй отмеченной нами возможности. Дурная бесконечность, регресс к безосновности Я есть для нас свидетельство несушествования Я как реально сущего. Перед нами знак и не более чем знак «Я».

Если же ошибочно его условное бытие в мире культуры принимается нами за реальное бытие, есть смысл говорить о мнимости Я (ведь в этом случае мы попросту мним его существующим, а не мыслим).

Тот факт, что перед нами именно знаки, а не реально существующие, точнее, предсуществующие объекты, когда мы говорим о Я, подтверждается тем, что в культуре существуют некие обереги от призраков — специальные знаковые средства «преодоления» дурной бесконечности (обратим внимание на кавычки!). Например, в повседневной речи встречается словосочетание «и так далее, до бесконечности». Что это значит? Перед нами выраженное словами означающее недосягаемого означаемого, символ незавершимости процесса. К реальности мы не можем приделать уходящий в бесконечное далеко символический «хвост». Слова «и так далее», которые сами являются знаками, мы можем присоединить к словесным знакам и только. Так обстоит дело и с другими знаками-номинациями бесконечности.

Примечательно, что означаемое приобретает здесь свой смысл через означающее (имя). Ну, в самом деле: что значит — «незавершимое»? Для нас это означает, что мы говорим о чем-то: «И так далее, до бесконечности». Само говорение (произнесение этих слов), а также иногда — смутные образы-переживания, сопровождающие произносимые слова, — являют для нас смысл бесконечности; ее не существует для нас каким-либо иным образом (есть только знаковое ее бытие). В формальных языках есть уловки-значки (уловители бесконечности), например: nini xn

(латинской аббревиатуры lim, знака переменной n, стрелочки i, значка бесконечности i, расположения первого знака над тремя расположенными слева направо другими элементами символа, сочетание элементов x и чуть ниже n, расположенных справа по центру). Человеку, знакомому с этим символами, вполне достаточно взглянуть на них, чтобы вызвать в сознании нечто, переживаемое как зыблющееся, теряющее отчетливость, разве что только «походящее» на бесконечность (зримый проход, или переход к бесконечности субъективно обрывается на третьем- пятом «ходу»), а «охват» бесконечности, за небольшим, нередуцируемым остатком сводится к только что нарисованной композиции из значков lim, n, i, i, xn[§§].

Психологически самым интересным и принципиально важным для всего дальнейшего является тот самый «нередуцируемый остаток», необъективируе- мый смысл бесконечности, живущий в переживаниях индивида. Может быть, размытость образа, тот факт, что он как бы на наших глазах тает, его всё еще продолжающееся исчезновение, переживается нами как «модель» бесконечности, «мини-вечность»? Или, может быть, «чувство порождающей активности», о которой пишет В. П. Зинченко [7, c. 103], дает нам переживание бесконечности, притом — бесконечности истинной, а не «дурной»? Ведь в чем различие между ними — на уровне переживаний? Если речь заходит об истинной, актуальной бесконечности, в философии именуемой трансфинитностью, то ее суть — в двойном отрицании: отрицается само отрицание, бытие нечто выступает как отграниченное от ограничений, — как неограниченное (безграничное, подлинно бесконечное) бытие. Чувство порождающей активности таково, что человек пребывает на старте процесса... Активность пока еще не ограничена ничем — даже целью. Она (активность) ощущает себя, свое присутствие в плоти слова, ощущает и плоть его, — в альпинистской связке элементов «и так далее»: — это «и» (союз, связь) — «так» (определенность, прочность) — «даль» (простор без границ) — «э-й-э» (эхо).; она, как в лодочке, — во внутренней форме слова; она раскачивает эту лодочку, ощущая свою свободу, неограниченность в своих первых движениях, — не бесконечность вообще, а бесконечность собственную, т. е. бесконечность, как мог бы сказать Б. Спиноза, «в своем роде»; такая вот бесконечность наполнена тем, что пребывает по сю сторону отрицаемой границы (так, экзистенциалисты, решившие однажды, «что Бога нет», стали заполнять образовавшийся экзистенциальный вакуум разговорами о несуществовании Бога, тем самым возвращая себе чувство присутствия бесконечного существа в душе своей).

Однако здесь мы выходим за очерченные (ре- флексируемые культурой) пределы слова «Я», за границы значения этого знака, закрепленного в текстах культуры; теперь мы уже — на суверенной территории индивида, его психики: в первичным (бытийном) слое ее, т. е. там, где обитают переживания (первое определение психики, по С. Л. Рубинштейну), или — что то же самое — там, где уже соткана психикой, но еще не скроена и не сшита портным на заказ, чувственная ткань сознания индивида (первая «образующая» сознания, по А. Н. Леонтьеву).

Только людям, по инерции верящим, что всё в психике есть отражение того, что находится по ту сторону психики, «в окружающем мире», может представиться (надеюсь, только на миг!), будто переживания или чувственная ткань сознания суть означающие чего-то внешнего, объективно-сущего, т. е. предсуществующего означаемого (между тем, ни Рубинштейн, ни Леонтьев, конечно, не думали ничего подобного, хотя Рубинштейн писал о соотнесенности переживаний с чем-то внешним, а Леонтьев выделял функции чувственной ткани в построении образа мира). Нелишне подчеркнуть противоположный тезис (даже если он покажется кому-нибудь очевидным!): «переживание» есть чувственное сопровождение (но отнюдь не отражение, скорее уж наполнение) жизни, субъективнопсихическая сторона проживания индивидом тех или иных жизненных ситуаций; точно также и «чувственная ткань сознания» — субъективно-психическая сторона физических процессов, протекающих в организме, внутренняя ипостась «живого движения» индивида, биодинамики его тела, но ни в коей мере не отражение физики этих процессов. Вынесение вовне, объективация, гипостазирование переживаний как таковых, «чувствований» (И. М. Сеченов), наделение их статусом самостоятельно сущего (а потом, возможно, и «отражаемого») — абсурд, проявление инерции мысли, воспитанной в духе известной моим коллегам с университетских времен ленинской теории отражения[***].

Когда Маяковский пишет: «Перья облака, закат расканарейте!..», он, вестимо, не имеет в виду канарейку, которая бы, во плоти своей, пролетала где-нибудь там-нибудь... «Канарейка» существует в условном, знаковом мире, в семиотическом пространстве метафоры. Точно также и наше «Я» существует в семиотическом пространстве условно-сущего: в терминах Гуссерля, мы бы сказали — в пространстве ноэ- сиса (но не в пространстве ноэм). Есть, конечно, разница между условной канарейкой и «перьями-облаками». При том что и то и другое — метафоры, метафорической канарейке, летающей в воображении автора и читателя, не сыщется в мире соответствия в виде какой-либо великанской канарейки, расцвечивающей облака, а метафоре канареечных перьев соответствуют вполне реальные облака, очевидно, перистые.

Нам важно преодолеть естественную для нас манеру канареечно «отлетать» от рассматриваемого сущего и, видя его как бы «со стороны», примысливать к сущему еще и «видящего», как если бы это была реальная вещь, наподобие канарейки. Как само по себе рассматриваемое «сущее», так и тот, «кто рассматривает» — суть знаковые образования. Но в одном случае (рассматриваемое сущее) трансцендентная ему «вещь» существует, а в другом случае («тот, кто рассматривает») — такого нет. К примеру, прямо сейчас — пусть это будет иллюстрацией к сказанному, — говоря «мы имеем дело», должно иметь в виду, что «мы» — это мнимость, условно-знаковое построение[†††].

Трансфинитность «Я» — это особое переживание, чувственная ткань порождающей активности. Я — не зеркальная комната с неисчислимым количеством «зазеркалий», не родник, бьющий из бесконечных глубин, и не солнечный зайчик, который всегда поверх ловящей его руки. Всё это — в своем исходном определении — фантом рефлексии, приписывающей Я статус реальности.

Но можно ли, положа руку на сердце, согласиться с подобной — уничижительной — оценкой онтологического статуса Я? Можно ли смириться с тем, что логика «Я» наотрез отказывается ратифицировать договор с феноменологией «Я» (логика настаивает, что Я — мнимость, а феноменология свидетельствует: Я есмь)? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Логико-психологический аспект проблемы. Имея дело с феноменом чувственной презентации знака «Я», его запечатленностью в психике, мы будем говорить о прообразах Я — источниках становления Я-действительного в противоположность Я-мнимому. Прообразы Я — сами по себе — не являются Я. В противном случае, как мы уже говорили, мы имели бы дело с дурной бесконечностью — бесконечной отсрочкой ответа на вопрос, как мыслить безусловную основу Я (фундамент его бытия-на- яву).

Но что представляют собой прообразы Яв психике? Мы назовем их, не детализируя каждый. Таковы: переживания, присущие индивиду («чувственная ткань сознания»); представления («рисунки») в «материи» переживаний («рисунки, вытканные на чувственной ткани»); названия-имена («мне», «мною», «во мне», «для меня» и т. д.). Вся эта композиция в целом никем не воспринимается, никем не переживается, не исходит «ни из кого»; имя этой композиции — «я» (и это имя — также часть композиции, один из ее элементов — не более чем элемент!).

Приведу небольшой фрагмент текста (и сегодняшние добавления к нему) из интервью, которое я дал своему коллеге, профессору Андрею Юрьевичу Агафонову [Петровский, 2010, с. 515]:

«... В ы можете спросить меня так: а кто, всё-таки, видит субъективные содержания-творения психики? И я Вам отвечу: “Никто”.

Никто, понимаете... Картинная галерея пуста. В ней зрителей нет. Нет и художника. Автопортрет его, впрочем, присутствует — и это одна из картин в галерее. Автопортретов таких может быть много. На одном из них — он, рисующий себя (можно добавить — рисующий себя рисующим себя и т. д.). На другом — тот же художник, изображающий мир, окружающий его. Есть портреты других людей... Но никто никого не видит.[‡‡‡] Звучит голос, называющий имена, вещи. Например: «Я вижу эти картины», «Я знаю этих людей», «Я узнаю эти предметы». Но никакого «видения» этих картин в галерее нет, как нет и никакого «знания» или «узнавания» чего-то кем-то «внутри». Просто на одной из картин — мольберт, кисточка, зеркало, и «видящий», «рисующий» себя художник, да подпись еще: «Автопортрет». Безумцы, дети и некоторые собратья-философы могут поверить в то, что всё это происходит в действительности: это — художник, он держит кисть, видит себя в зеркале, считает, что видит себя, подписывает картину и т. п.

Вы скажете: «Деперсонификация?! Клиника утраты “Я”»?

Нисколько! Скорее, демистификация. Остране- ние. «Деконструкция» привычных слов, привычных высказываний типа: «Я вижу что-то», «Мне явлено нечто». Картинки, конечно, есть. Нет, не точно. Слово «картинка» предполагает «зрителя». Как, впрочем, и слово «образ» (образы, говорим мы, нам «даны»). Увы, мы не можем вырваться за пределы слов, искажающих суть. Примысливаем (приговариваем) «Я-созерцающее» автоматически, как если бы, говоря, «Сепир», тут же присовокупляли «Уорф». В действительности всё содержание сознания и самосознания может быть сведено к . Вот ведь, нет таких слов! Я хочу сказать, мы должны сойти с кода «вижу — не вижу» применительно к тому, что возникает в сознании, твердо придерживаясь просто «есть» или «нет». К примеру, высказывание: «Я видел сон» означает: «был сон», «был кто-то», о ком говорят «Я» (присутствует автопортрет субъекта) и — цепочка звуков «Я видел сон», привычное значение которых — фикция, которая, впрочем, может быть еще «зарисована» в сознании в виде объекта, символизирующего сон, в виде обычного символа, которым изображают глаз, в виде стрелочки, символизирующей «видит». Ничего кроме этого в высказывании «я видел сон» — нет[§§§].

Добавлю, что и «вера в себя», свое Якак «субстанционального деятеля» есть переживание индивида; как таковое, непосредственно, оно не имеет статуса «двигателя» или «восприемника» материальных процессов[****]. В действительности никаких демонов или гомункулусов не существует. Население психики такими фантастическими существами («осуществляющими выбор и принимающими решение») содержит в себе «опасность неадекватного опредмечивания» — об этом пишет в своей книге «Сознание и творческий акт» В. П. Зинченко [Зинченко, 2010, с. 38].

. Но не упраздняется ли при таком подходе столь дорогая мне идея субъектности человека? Нет! Наоборот, мне думается, — она только выигрывает при этом. Я считаю, мы ни на шаг не продвинемся вперед в постижении активности, если позволим себе утвердиться в мысли, что «субъект», «субъектность», «Я» суть эпифеномены, призраки сил, регулирующих поведение и сознание. В действительности, схема субъекта («причина себя»), прообразы Я и т. п. — как культурные знаки активного индивида — образуют узоры ментальности, конфигурируют своим присутствием феноменальное поле, соучаствуют в гештальтах, направляющих поведение.

Позволим себе здесь небольшое отступление, касающееся языка описания феномена субъектности. Необходимо, по-видимому, объявить методологический мораторий на использование «субъектных конструкций», столь типичное для многих философских и психологических сочинений, — будь то использование этих конструкций в открытой и скрытой форме. Объявить именно — мораторий. Запрет, вместо моратория, перекрыл бы дорогу исследования, цель которого — прийти к субъектным конструкциям, обосновать их возможность, отталкиваясь от бессубъектных онтологических и семиотических форм. Обязательна отсрочка, а не уничтожение возможности говорить «кто-то» вместо «что-то», «некто» вместо «нечто», «индивид сделал» (почувствовал, сказал, подумал) вместо «индивид — источник чувствований, говорения, думания»[††††]. Можно привести многочисленные примеры, как явным или неявным образом авторы переступают границу, отделяющую видение происходящего извне от видения — изнутри. Иногда это порождает логические круги в определениях.

В языкознании выделяется особая часть речи, которой, мне кажется, суждено сыграть важную роль в построении логически корректного языка, имеющего дело с феноменом Я. Это категория «состояние». Таковы «безлично-предикативные слова, выражающие временные и пространственные отношения: далеко, близко, глубоко, мелко, высоко, низко, просторно, тесно, рано, поздно, долго, широко, узко, свободно и т. п.», а также — «качественное состояние лица или предмета в определенный момент времени в настоящем, прошедшем и, реже, в будущем: жаль, стыдно, совестно, можно, нужно, нельзя, безлично-предикативные слова, выражающие состояния. С точки зрения Л. В. Щерба, указанные слова не подводятся под категорию наречий, так как не относятся ни к глаголу, ни к прилагательному, ни к другому наречию. «Слова категории состояния являются развивающейся частью речи, ее словарный запас постоянно пополняется новыми лексемами. Эта часть речи еще не до конца изучена. Существует много разногласий относительно того, относить ли ее к самостоятельным частям речи, какие лексемы входят в ее состав, какие они выполняют функции» [Зинченко, 2010]. Выскажу отнюдь не бесспорную мысль (но я все-таки рискну ее высказать!), что разработку феноменологии «Я» (точнее, Логики Я) в лингвистическом плане можно представить себе как путь замещения категории состояния, занимающей «промежуточное», по словам лингвистов, положение «между именами и глаголами», производящейся их основой. Думается, если бы были на свете языки, основу которых образует категория «состояния», логических парадоксов, связанных с «Я», не осталось бы. Впрочем, и категории «Я» в этом случае, возможно, не было бы.

Вернемся, однако, к оставленной на время схеме Я. Г. Гегель говорил, что идея свободы сделала людей свободными. Точно также и схема Я (прообраз Я, присутствующий в психике), приобретая статус идеи, превращает индивидов в субъектов своих деяний; она сопровождается рядом глубинных переживаний: мы чувствуем, что есть какой-то источник, какой-то родник наших чувств и мыслей. Прообразы Я, как таковые, не являются (подчеркнем эту мысль повторно) каким-либо непосредственным «источником» или «родником» активности. Думать так — ошибочно. Но они приобретают это особое качество действительного (а не мнимого) Я, когда опосредуют органически присущую индивиду активность (целевые и нецелевые тенденции, импульсы, реактивные силы, ансамбли процессов, протекающих в теле, и т. д. и т. п.). Подлинное Я есть результат синтеза, сплава активности (энергии действия — иногда до действия, потока сознания — никогда полностью не осознаваемого) природного (бессубъектного) происхождения и схемы Я (прообраза Я, произведенного в конечном счете культурой). О таком действительном, подлинном Я мы говорим «субъект», различая в нем форму (схема Я = прообраз Я) и динамический материал (активность, энергия).

Метафорически активность индивида в процессах такого опосредования можно уподобить световому лучу, проходящему сквозь отверстия в перфокарте, конфигурация просветов которой аналогична узору прообраза Я (напомним, что сделанная из тонкого картона перфокарта, применявшаяся в компьютерах первого поколения, представляет информацию наличием или отсутствием отверстий в определенных позициях карты). Сказанное означает, что прообразы Я конфигурируют проходящий сквозь них поток активности, и в этом случае прообраз Я превращается в Я-как таковое, становится действительным субъектом происходящего («субъект», в нашей трактовке, есть causa sui — причина себя [Петровский, 1992]).

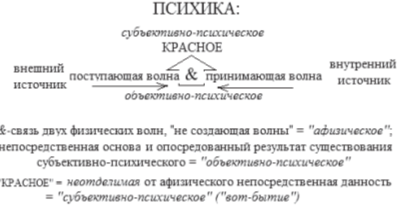

Эта аналогия задает ракурс постановки проблемы конфигурирования активности со стороны психических структур, несущих в себе прообразы Я. И здесь мы неизбежно вступаем на территорию дискуссий о природе психики, способах решения (как, впрочем, и уходах от решения) знаменитой психофизической проблемы (не путать с психофизиологической и психогностической — в терминах М. Г. Ярошевского). Мы не будем углубляться в эту дискуссию. Ограничимся только важным для всего дальнейшего пониманием психики как третьей реальности, занимающей положение между субъективным и объективным. В нашей совместной с М. Г. Ярошевским статье «Психика» приводится следующее определение психики: «По В. А. Петровскому, система неотторжимых от живого существа процессов и состояний взаимоперехода объективных и субъективных атрибутов его бытия» [Ярошевский, 2005, с. 25]. Имелась в виду работа [Петровский, 2004], посвященная понятию «психика» и, косвенно, психофизической проблеме. Базовой идеей статьи была дифференциация «физического» и «психического» по критерию транспонируемости — нетранспонируемости объектов, принадлежащих этим мирам. Физическое (корпускулы и волны) обладает свойством переместительности (транспонируемости), возникая в одном месте, оно может быть «перенесено», с сохранением свойств, в другое место. В отличие от физического, психическое характеризуется совпадением локуса возникновения и локуса существования: ни переместить, ни подсмотреть психическое содержание «со стороны» — нельзя. Идея нетранспонируемости «психического», таким образом, базируется на нашей гипотезе о суперпозиции физических волн, не порождающей новых волн. На рис. 6 одна из таких волн исходит от внешнего объекта (мы называем ее «поступающей волной»), а другая продуцируется телом самого индивида («принимающая волна»); суперпозиция волн, не порождая новой волны, как бы остается там, где она возникла; результат наложения волн и образует то, что мы именуем переживанием, ощущением, «чувственной тканью» (обобщенно говорим — «анимум», материя субъективно-психического) — на рисунке — это помечено как «красное»).

Рис. 6. Онтологическая модель психики

Говоря о суперпозиции волн (метафорически это субстанция «цветности сознания»), мы полагаем, что в каждом отдельном случае сочетание поступающей и принимающей волны порождает особую конфигурацию, нечто, обладающее формой, — она-то и является причиной «участности» сознания в бытии (но это — непосредственно — «формальная» причина, а не «материальная», не «действующая», не «целевая», если говорить об этом в духе «Учения о четырех причинах» Аристотеля). Правда, в составе физических процессов, опосредуемых этими формами, психическое обнаруживает себя как «действующая причина». В любом случае отпадает миф об эпифеноменальности феноменов психики. Поведение индивида, «психофизического целого», в отличие от поведения организмов как таковых, регулируется не нервными импульсами и основанными на них электромагнитными волнами, а суперпозицией этих волн, порождающей переживания, которые, в свою очередь, придают смысл поведению [Петровский, 2010; Петровский, 2008а].

В настоящей статье мы, таким образом, еще раз озвучиваем важную для рассмотрения психофизической проблемы идею, что субъективно-психическое изначально не воспринимается никем («воспринимающее Я» изначально такое же образование психики, как и «объект восприятия», или (и) «процесс восприятия субъектом объекта»).

Мы оставляем здесь без специального обсуждения, однако отвечая на него отрицательно, вопрос, могут ли конфигурации психики сами по себе порождать динамические тенденции в психическом слое бытия («установки» Д. Н. Узнадзе, «инстинктивные влечения» З. Фрейда «локализованы» именно в этом слое), например, присутствует ли здесь что-то наподобие гештальт-тенденций или «формообразующей тяги»*. Особо подчеркиваем — иное: психические формы, опосредующие проявления бессубъектной активности индивида, способны превращаться в формообразующее начало, они могут приобретать особую функцию: конфигурировать «живое движение», поток жизни, поток сознания[§§§§].

Мысленно мы могли бы проследить траекторию активности от индивида (или его частей) к объекту сквозь запечатленные в психике культурные знаки Я (и знаки окружения), а после — ответные средовые воздействия, «вызовы», порождающие новые витки активности. Объекты — отражатели активности могут находиться при этом не только вне, но и внутри индивида, быть частью его тела, и даже отдельными клетками его (под этим углом зрения есть смысл проанализировать межполушарные взаимодействия, рассмотреть функционирование «зеркальных нейронов» в условиях активного воображения собственных действий и т. п.). Заметим при этом, что активность, реализуемая индивидом, как бы проходя («процеживаясь») сквозь знаки, опосредуется ими, приобретая новые формы; но она и сама трансформирует знаки, вносит динамику в символическую картину мира, реорганизует знаковую среду, проницаемую ею. Быть может, именно эта, вторичная, знаковая динамика и переживается как та самая «формообразующая тяга», о которой писал Мандельштам?

В связи с постановкой этого вопроса отметим, что знаковая картина мира — это не только посредник в ряду «активность — знак — мир», но и следствие самой себя, как возвращающейся к себе причины; отразившись в объекте, превратившись, тем самым, в новый поток импульсов, активность как бы возвращается к себе, наводит новый порядок в знаковом психическом поле; рождаются новые знаки и, стало быть, новые посредники, конфигурирующие активность индивида. Прообразы Я детерминируют свое собственное бытие в качестве знаков (они превращаются в «причину себя», становятся гегелевской «свободной причиной», входят в состав бергсоновской «длительности») (рис. 7, а, 7, б).

Рис. 7, а. Динамика Я как причины себя

Рис. 7, б. Феномен Я в становлении

Возможно, под этим углом зрения должная быть осмыслена приводимая в цитируемой книге В. П. Зинченко «антигипотеза Сепира-Уорфа», высказанная М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорским. «Мне важно подчеркнуть, — пишет В. П. Зинченко, — что, вводя даже не понятие, а символ «сферы сознания», они размышляют о ней как безличной и бессубъектной. Но этого мало. Они, как бы продолжая мысль Шпета, делают еще один важный шаг, который они назвали «антигипотезой» Сепира-Уорфа: не язык является материалом, на котором можно интерпретировать сознание, не он является средством для какого-то конструирования сознания. Напротив, определенные структуры языка выполняются, или, вернее, могут быть выполнены, в материи сознания» [Зинченко, 2010, с. 28]. Частичка «ся» в слове «выполняются», мне кажется, и заключает в себе этот смысл самоопосре- дования («самоотнесенности», в терминах психологии сознания Г. Ханта [Хант, 2004]) знака Яв психике (схема самоопосредования: «внутренняя активность индивида ^ динамика и посредничество со стороны прообраза Я ^ поведение ^ “ответы мира” ^ активность индивида ^ динамика и посредничество со стороны обновленного прообраза Я ^ поведение ^ ... и т. д.»). В этих переходах, нам думается, «выполняет себя» идея Я, существующая в языке[*****].

Перечислим теперь последствия событийных «встреч» названных элементов: «бессубъектной» активности индивида, прообразов его Я, поведения, конфигурированного ими, и — порождаемых «ответами» извне новыми его акциями и реакциями. В этом (и только в этом) случае нам приоткрываются субъектные способы существования Я, а именно:

• истинный субъект познания, строящий образ мира (Я-созерцающее, Я-мыслящее, Я-ведающее, Я-обладающее);

• истинный субъект воли (Я-целеполагающее, Я- достигающее, Я-влияющее, Я-дарящее);

• истинный субъект переживания бытия, производящий чувство целостности и продолженности бытия индивида в мире (Я-испытывающее, Я-собы- тийное, Я-трансцендирующее).

Говоря о субъектности Я, понимаем, что предложенный список — лишь конспект, мы бы сказали, — опережающий конспект — результатов предстоящих исследований в области логики и феноменологии «Я».

Особый предмет исследования — изучение того, как представление о «Я» (и в частности, о его существовании или несуществовании в статусе субъекта) способно участвовать в процессах индивидуальной жизни, увеличивая, сужая или, возможно, оставляя нетронутым число степеней свободы, «размерность» бытия человека в мире.

Подытожим

Я первоначально есть фантазия индивида о себе как самополагающем существе — познающем, действующем, переживающем. Эта фантазия о себе, «знаковое Я», является иллюзией сознания — ей ничто не соответствует в действительности. Иными словами, абсурдны попытки гипостазировать значение имени «я» как производящей основы восприятия, действия, переживания; не стоит обманывать себя, полагая, будто бы есть в глубине индивида особый, потаенный субъект. Считая так, мы получаем как минимум три варианта дурной бесконечности (в виде унылой колонны «гомункулусов», смотрящих в затылок «вперед смотрящему» — эфемерность «гносеологического субъекта», «субъекта познания»; тонущих в своей экзистенции поглотителей чувств — эфемерность «претерпевающего субъекта», «субъекта переживаний»; продвигающихся всегда «вперед, но пятясь» подготовителей и устроителей действия — эфемерность «целеполагающего субъекта», «субъекта воли»). В действительности нет никакого Я, которое было бы непосредственной основой, источником многоплановых форм активности индивида.

Кроме того, добавим: Я никому не принадлежит. Оно не является чьей-то собственностью и не содержит в себе ничего «личного», «своего»; первоначально его нет даже «у себя самого». Я вместе со всеми нашими привычными представлениями о его принадлежности кому-то, например данному индивиду, или, положим, о принадлежности чего-либо Я как таковому (мысли, чувства, интенции) — фикция, мираж, мнимость. Наяву существует лишь имя «я», существуют «рисунки» Я в окружении слов («строчка-рисунок» на чувственной ткани сознания, «узоры», «композиции», «чертежи», «иконки» в психике), существуют символы принадлежности, соотнесенности, направленности и т. п., описывающие «Я» во взаимоотношениях с миром или его представителем X (например: «Я сX» — «Я содержит в себе X»; «Я4 X»» — «Я опирается на X»; «Я ^ X» — «Я воздействует на X»; «Я < X» — «Я видит X»), существуют переживания, сопутствующие имени, рисункам, символам[†††††].

Точно также нет и особой функции Я как некого загадочного, потаенного (беспредпосылочного, трансцендентального) телеологического основания активности; нет смысла искать ответ на вопрос: «Зачем это мне?» Ответа на этот вопрос «в природе» мы не найдем[‡‡‡‡‡]. Всевозможные «ради меня», «во имя меня» суть лишь знаки чего-то, проблематически существующего (истинность существования соответствующих денотатов не очевидна!). Однако фантазии о себе (мы описываем их как прообразы Я во взаимоотношениях индивида с миром) способны становиться реальностью; это происходит тогда, когда они выступают в связке процессов, бессубъектных в своей изначально- сти; прообраз Я превращается в реальное Я, когда опосредует устремленные вовне импульсы индивидуальной активности; вследствие этого мир изменяется и адресует индивиду новые вызовы; на них индивид отзывается новыми импульсами, смешивая их со своей бессубъектной спонтанностью.

На каждом новом своем витке активность индивида не только опосредуется знаками Я, но и модифицирует их: они при этом как бы «возвращаются к себе самим», превращаясь из посредников индивидуальной активности в ее результат. Но это значит, что исходное — «словесно-рисуночное», иллюзорное — Я, как бы впитывая в себя и опосредуя собой живой поток активности индивида, приобретает статус идеи, — самодействующего представления, порождающего свой «объект». На месте призрачного, миражного, статичного Я, которое, на поверку, есть всего-то прообраз Я, является живой знак Я, обладающий длительностью, осмысленностью, самоценностью («для себя бытием»); и, таким образом, рождаются истинные субъект познания, субъект воли, субъект переживаний.

Овладевая поведением, идея Я становится (как тут не вспомнить слова еще не забытого философа?) «материальной силой».

Post scriptum. «... “Мыслю”? — Да! Но существую ли?» Так называется эта статья. Автору, психологу по профессии, нет нужды психологизировать ответ: уж слишком напрашиваются известные примеры «мыслю, растворяясь в потоке» (исследование М. Чиксентмихайи), феноменология пробуждения мысли при непроснувшемся «я» (общеизвестна любовь философов и психологов к Прусту, описавшему состояние сознания в момент пробуждения) и другие примеры подобного рода. Некоторые феномены нерефлексивного сознания автор этих строк исследовал, предлагая испытуемым, казалось бы, совершенно невозможное — «не думать ни о чем»; встречались испытуемые, которые, как им казалось, «успешно» справлялись с этой задачей, многократно повторяя про себя буквально следующее: «Я ни о чем не думаю, я ни о чем не думаю, ...» — [Петровский, 1996]). Эти примеры могут быть приумножены. В данной статье нас интересовало иное: неочевидность картезианского утверждения: «Я мыслю, следовательно, существую».

М. К. Мамардашвили, отталкиваясь от И. Канта, назвал эту форму мысли «продуктивной тавтологией». Правильно понять Декарта, говорил Мамардашвили, это говорить: «Я мыслю, я существую». Сместим акцент и скажем, сохраняя контекст, что, в отличие от Бога, большего, чем только мысль, представлению о Я уготована более скромная («то-то же!») роль: существовать непосредственно только в мысли, что означает — быть частью мысли как таковой[§§§§§]. Мысль в этом контексте есть, а мыслящего — в «затексте» мысли — нет. Переход от «мыслю» к «мыслящему» (производящему мысль, но мыслью, как таковой, не являющемуся) есть привнесение обыденного сознания, вдохновленного неправильно понятой декартовой мыслью. «Я», существующее наяву, есть сверх-мыслен- ное образование, результат опосредования мыслью, не растворяющееся в мысли и логически не предшествующее ей.

Подлинное единство субъекта и объекта мысли, «я + ты», рефлексируемое как мысль (подменяющая мыслящего), выражено гениальной строфой Н. Гумилева:

Как странно подумать, что в мире Есть что-нибудь кроме тебя, Что сам я не только ночная Бессонная песнь о тебе.

Именно в тот момент, когда поэт, казалось бы, сомневается в собственном Я как налично сущем, оно обнаруживает свое действительное бытие, превращается в Я как таковое, избегающее судьбы быть «редуцируемым».

[*] Статья подготовлена в рамках франко-российского проекта «Проблема "Я": традиции и современность», поддержанного Центром фундаментальных исследований Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики (Москва) (Программа 2011 г., ТЗ № 50.0). Основу этой работы образует статья автора «Начала персонологии "Я": существует ли ее предмет?», для сборника, посвященного 80-летию В. П. Зинченко.

[†] В этом тексте используется ряд символов, выражающих сущность и различные аспекты существования объекта настоящего исследования: Я, Я, я, Я, Я. Используем также индексы, кавычки и словесную маркировку различных сторон исследуемого объекта. Что ж удивительного в том, что синтаксис философии Я не будет уступать по сложности символическому миру современной математики? Давно уже следовало бы, в благодарность за пример, достойный подражания, в духе высказывания «от нашего стола — вашему столу», подарить каждому «Я» мультисубъектной личности Никола Бурбаки (псевдоним коллективного автора разработок, посвященных основаниям математики) по личному символу.

[‡] Читатель, несомненно, мог бы прийти к более полному и ясному представлению о способах интерпретации структурных элементов знака, обратившись к фундаментальной монографии российского исследователя Л. Ф. Чертова «Знаковость» [Чертов, 1993]. О сложившихся в истории семиотики и сосуществующих в ней сегодня многообразных вариантах понимания вершин семиотического треугольника <X, Y, Z> можно судить по впечатляющему списку терминов, собранных автором (к сожалению, не представившимся по имени, а лишь назвавшим себя скромно «ученым тружеником постсоциализма») одной из интернетовских публикаций, посвященных знаку:

«Под углом X (у автора — “угол 1”) идут еще: Знак (Peirce), Знаковый двигатель (Morris), Выражение (Hjelmslev), Репрезентат (Peirce), Сэма (Buyssens), Название (Wuster).

Под углом Y (“угол 2”) у нас идут также: Интерпретант (Peirce), Смысл (Frege), Интензия (Carnap), Десигнат (Morris, 1938), Сигнификат (Morris, 1946), Понятие (Saussure, Wuster), Коннотация, коннотат (Mill), Ментальный образ (Saussure, Peirce), Содержание (Hjelmslev), Состояние сознания (Buyssens).

Под углом Z ("угол 3") идут еще: Предмет (Frege, Peirce, Wuster), Денотат (Morris), Сигнификат (Frege), Денотация (Russel), Экстензия (Carnap)».

К этому списку добавим: для вершины X — «Имя» (прежде всего для знаков искусственного происхождения); для вершины Y — наряду со Смыслом — «Смысловое значение» (Frege); для вершины Z — наряду с Предметом — «Предметное значение» (Frege).

[§] Видимое изобилие названий у слова «название» (и сопутствующих ему слов), а также множество значений «значения» и способов обозначить «обозначаемое», а также пересечения и перестановки (мы бы сказали «рокировки») в словоупотреблении, допускаемые теоретиками, побуждает многих участников длящихся десятилетиями и даже веками дискуссий о природе знака предлагать свои собственные термины и дефиниции, призванные «внести ясность». Конечно, «ясность», в данном случае, это иллюзия. Многообразие и неопределенность лишь возрастают. Но каждого отдельного исследователя вполне можно понять. В семиотике, мультикультурной по истокам своим, как нигде, пожалуй, чувствуется своеобразие языков и речений, терминологически и логически «высваивающих» свои собственные истоки и способы существования. Поэтому вполне допустимо, что ни одна из исторически оформившихся понятийных систем в семиотике не располагает каким-либо «контрольным пакетом акций», предписывая другим системам нормативы «означивания» своих содержаний.

[**] Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше «я» просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали; для этого оно не должно всецело погружаться в испытываемое ощущение или идею, ибо тогда оно перестало бы длиться. Но оно также не должно забывать предшествовавших состояний: достаточно, чтобы, вспоминая эти состояния, оно не помещало их рядом с наличным состоянием наподобие точек в пространстве, но организовывало бы их так, как бывает тогда, когда мы вспоминаем ноты какой-нибудь мелодии, как бы слившиеся вместе [2, c. 93].

[††] Лопатинский «человечек в человечке».

[‡‡] В детстве мне говорили (да простит мне читатель «очень личные» воспоминания): «Надо сделать над собой усилие, каких бы усилий тебе это усилие не стоило.»

[§§] Мне помнится, как музыкальный критик А. С. Агамиров на вопрос ведущего радиопередачи, что он, «человек музыки», видит перед собой, слушая музыку (какие зрительные образы перед ним возникают, может быть, волны морские, может, что-то еще), коротко ответил: «Ноты». Потебня прав: слово око мы перестали видеть в слове окно. «Внутренняя форма слова» (в понимании Потебни — здесь мы не касаемся богатой открытиями дискуссии на оси Шпет—Потебня), первоначально, возможно, подсказывающая смысл слова, со временем сходит на нет. Так и многие образы, в том числе смутные образы бесконечности, перестают играть роль поддержки или подсказки к осмыслению слова; в конечном счете математик видит перед собой запись «бесконечности», «бесконечно малых», «предела», т. е. видит «ноты» — правда, математические.

[***] Я заострю эту мысль, предлагая некий перевертыш традиционной «теории отражения», что доминировала в течение многих десятков лет в умах подневольных философов и психологов советской закалки, обсуждавших вопрос о соотношении «внутреннего» и «внешнего», «психического» и «физического», «души» и «тела», «субъективного» и «объективного». Итак, быть может — позволим себе посо- чинительствовать! — душа заявляет о себе там и тогда, где и когда нечто отсутствует? Не «отражает», а восполняет то, чего нет? По аналогии с тем, как нам все-таки удается видеть нечто невидимое на месте слепого пятна. Словом, вместо ответа, как вам, читатель, такой «вопрос на вопрос»:

ЗАЧЕМ — ДУША?

Душа — и Ваша и моя — латает дыры бытия. Смеетесь вы: «Ума палата!..» Но даже если «Номер Шесть», когда в пространстве дыры есть, душа — отменная заплата (портняжке-мне хвала и честь), а «сотня талеров» — зарплата: что есть в кармане, что не есть.

(Читатель, конечно, помнит кое-что из А. П. Чехова, прозорливо описывающего обстановку в наши дни, но известный пассаж философа я всё-таки напомню — уж больно хорош, особенно в наше время; И. Кант говорил о том, что сто действительных талеров не содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных талеров...)

[†††] Наряду с понятием о «феноменологической редукции» (Гуссерль) есть смысл определить понятие «элиминация редуцирующего» (т. е. того, кто «видит»). В то время как одним из смыслов термина «редукция» (от лат. reductio) является «отодвигание назад», в случае элиминации редуцирующего речь могла бы идти о том, чтобы удерживаться — не отстраняясь — в границах данного и удерживать себя — устраняясь — от того, чтобы быть тем, «для кого» это есть.

[‡‡‡] Само это «видение» в какой-то момент всё еще мнимость, знаковый призрак, но в следующий — может состояться как взор. Переживание подлинности Я основано на чувствовании совмещения того, кто смотрит, с тем, кто видит (того, кто смотрит). В Я содержится также история перемещения из одной позиции в другую и «взгляд» на первую со стороны [Петровский, 2010].

[§§§] В контексте сказанного хочу процитировать Б. Пастернака: «Больной следит. Шесть дней подряд // Смерчи беснуются без устали. // По кровле катятся, бодрят, Бушуют, падают в бесчувствии.// Средь вьюг проходит Рождество.// Он видит сон: пришли и подняли. // Он вскакивает: “Не его ль?” // (Был зов. Был звон. Не новогодний ли?) // Вдали, в Кремле гудит Иван, // Плывет, ныряет, зарывается. // Он спит. Пурга, как океан // В величье, — тихой называется». Функция субъекта смещена к объекту. Больной не «видит». Больной — «следит». Перед его глазами происходит что-то, к чему он сам не имеет касательства, всё происходит без всякого участия со стороны свидетеля. И только потом он — «вдруг вскакивает.», что подчеркивает, по контрасту, его безличное присутствие в том, что происходило с ним раньше.

[****] Критику онтологических допущений Лосского о субстанциональном деятельности дает Г. Г. Шпет, и среди этих допущений критически оценивает идею, согласно которой «всякое человеческое я есть субстанциональный деятель, осуществляющего “материальные процессы отталкивания” и направляющего, по крайней мере, некоторые из них, сообразно своим желаниям» (цит. по [Зинченко, 2010а, с. 151]). В нашей статье мы не рассматриваем еще один логический контраргумент против гипостазирования «субстанционального деятеля» — идею взаимодействия природных (физическая энергия) и «иноприродных» (В. И. Слободчиков) афизических (А. И. Миракян) «сил», неизбежно дедуцируемую из идеи «трансцендентности в имманентности» я (Гуссерль).

[††††] О семиотике «некто» и «нечто» см.: А. Вежбицка [Вежбицка, 1983].

[‡‡‡‡] «Поэму насквозь пронзает безостановочная, формообразующая тяга» (писал О. Мандельштам). Цит. по: [Зинченко, 2010, с. 105]. Было бы заманчиво представить «формообразующую тягу» как эффект непосредственного влияния формы на содержание (и даже, к примеру, «преодоления формой содержания»), но в этом вопросе я придерживаюсь иного мнения и занимаю сторону Г. Шпета, остро критикующего В. В. Зеньковского, — философа, интрепретировавшего «психическую причинность» в терминах «сил».

[§§§§] Дальнейшее исследование могло бы показать — в одной из наших работ мы наметили этот путь [Петровский, 1996], — что аристотелевские «причины» суть стороны Я как causa sui: говорение о себе (в форме внешней и внутренней речи) — это «действующая причина», переживание самотождественности — «материальная причина», образ себя — «формальная причина», самоинтенциональность — «целевая причина» (возвращаясь к рис. 4, а, все эти грани самопричинности можно прорисовать стрелочками, соединяя ранее зарисованные элементы). Заметим, что «говорение о себе» (физический «субстрат» мышления) мы представляем как физический процесс, другие аспекты самопричинности — афизичны: ни материальная, ни формальная, ни интенциональная причина не заключают в себе «ни грана» вещества, «ни джоуля» энергии; в частности — и подчеркнем это особо! — образ себя (формальная причина) способен непосредственно конфигурировать потоки энергии, но не порождать их. Так, форма раскрытой ладони не способна сама себя взять за пальцы, тень от руки на стене — схватить руку.

[*****] Оказавшись на пути этой активности и тем самым структурируя ее, знаки Я как бы одушевляются ею, — стихотворная канарейка (которую мы упоминали ранее) расправляет крылья свои, а потом «осознает себя» в качестве действительного субъекта происходящего, — «канарейка видит себя парящей».

[†††††] Всё перечисленное являет собой пример того, что мы называем термином «знаково-феноменологическая редукция», примером чего является декомпозиция «Я вижу это» на знаковые компоненты «Я», «вижу», «это» и символы связок между ними.

[‡‡‡‡‡] Природа — сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней. (Ф. Тютчев)

[§§§§§] Например, в данном случае речь могла бы идти о мысли некого виртуального субъекта, говорящего о себе, с поправкой на уточнение Мамардашвили: «Я мыслю, я существую». Безусловно, права Е. Г. Драгалина-Черная, когда говорит: «В логике с экзистенциальными допущениями мы можем показать, что из того факта, что я произношу “Я существую” действительно следует, что я существую. Действительно, в подобной логике мы можем показать, что из факта, что я делаю что-то, следует, что я существую. С другой стороны, в свободной логике можно сказать, например, что Гамлет произносит “Я существую”, но то, что он произносит, ложно, так как он не существует. Результат таков, что ограничиваясь “актуально существующими индивидами”, мы можем утверждать, что “Я существую” само- верифицирующе. Но если мы рассматриваем “все возможные индивиды”, “Я существую” не является самоверифицирующим» [Драгалина-Черная, 2011]. Проблема, на наш взгляд, усугубляется тем (и в конечном счете, может быть, состоит в том), что мы не располагаем логическими критериями выделения «актуально-существующих индивидов» из множества «всех индивидов». И, в частности, не можем себя, как актуально- существующего субъекта, радикально противопоставить тому самому Гамлету, который, на момент собственной мысли, отбрасывает сомнения в собственном существовании.

[******] The paper was prepared as part of a French-Russian project «The problem of the I: traditions and the present», supported by the Centre for Fundamental Research of the National Research University «Higher School of Economics» (Moscow), the 2011 research programme (task № 50.0). This work is based on the authors' paper «The principles of personology of the ego: does its subject even exist?», prepared for a collected writings volume to celebrate V. P. Zinchenko's 80th anniversary.

Литература

- Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. М., 2007.

- Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Собр. соч.: В 4 т. Т. 1, М., 1992.

- Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998.

- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. I. Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999.

- Драгалина-Черная Е. Г. Дедукция существования. Путешествуя по возможным и невозможным мирам // Крипкеанская конференция. М., 2011.

- Зайцева А. А. Некоторые морфологические характеристики слов категории состояния в русском и английском языках. Интернет-ресурс, index.html.

- Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. Языки славянских культур. М., 2010.

- Зинченко В., Пружинин Б., Щедрина Т. Истоки культурно-исторической психологии. М., 2010.

- Вежбицка А. Из книги «Семантические примитивы». Введение // Семиотика. М., 1983.

- Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика. М., 1983.

- Петровский В. А. Феномен субъектности в психологии личности: Дисс. … дра психол. наук. М., 1992.

- Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. Ростовн/Д., 1996.

- Петровский В. А. Психология: «непредметность предмета» // Труды ярославского методологического семинара «Предмет психологии». Ярославль, 2004.

- Петровский В. А. Мотив границы: знаковая природавлечения // Мир психологии. 2008. № 3.

- Петровский В. А. Человек над ситуацией. М., 2010.

- Петровский В. А. Смысловые миры личности, или «Во что верит мысль?» // Психология субъекта и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова, З. И. Рябикиной, Е. А. Сергиенко. Краснодар, 2010.

- Петровский В. А. Логика Я. М., 2008.

- Степанов Ю. С. В мире семиотики // Семиотика. М., 1983.

- Хайдеггер М. Феноменология. Герменевтика. Философия языка. М., 1993.

- Хант Г. О природе сознания. М., 2004.

- Чертов Л. Ф. Знаковость. СПб., 1993.

- Шпет Г. Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры. М., 2010.

- Ярошевский М. Г., Петровский В. А. Психика / Общая психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь: В 6 т. / Ред. сост. Л. А. Карпенко / Под общ. ред. А. В. Петровского. М., 2005.

Информация об авторах

Метрики

Просмотров web

За все время: 2063

В прошлом месяце: 15

В текущем месяце: 9

Скачиваний PDF

За все время: 715

В прошлом месяце: 8

В текущем месяце: 1

Всего

За все время: 2778

В прошлом месяце: 23

В текущем месяце: 10